- 弁護士会所属

- 第二東京弁護士会 第54634号

- 出身地

- 熊本県

- 出身大学

- 大学院:関西大学法学部 同志社大学法科大学院

- 保有資格

- 弁護士・行政書士

- コメント

- 理想の弁護士像は、「弱い人、困った人の味方」と思ってもらえるような弁護士です。 そのためには、ご依頼者様と同じ目線に立たなければならないと思います。そのために日々謙虚に、精進していきたいと考えています。

ブラックリストとは、信用情報機関に事故情報が登録されることの俗称です。

いわゆるブラックリストに載ることで、金融機関からの信用を失い、最低5年間はお金を借りることやクレジットカードを使うことができなくなります。

ブラックリストに載るのは、以下のようなケースです。

- 借金を2ヶ月以上滞納した

- 債務整理をした

この記事では、ブラックリストに載る条件や、載っているか確認する方法を解説します。

あわせて、生活への影響や対処法も紹介していますので、参考にしてください。

借金を滞納している、あるいは滞納する可能性がある場合は、弁護士法人・響にご相談ください。どのような解決方法を取るべきか、アドバイスいたします。ご相談は無料です。

相談無料 全国対応 24時間受付対応

- 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり

- 今お金がなくても依頼可能!

- 相談は何度でも無料

- 最短即日!返済ストップ

目次

ブラックリストとは?

そもそもですが、ブラックリストという、要注意人物の一覧表のようなものは存在しません。

正確には、信用情報機関に事故情報(異動情報)が登録されることを指します。

信用情報機関とは、個人の収入や住所、ローンやクレジットカードの利用情報などを管理している機関です。

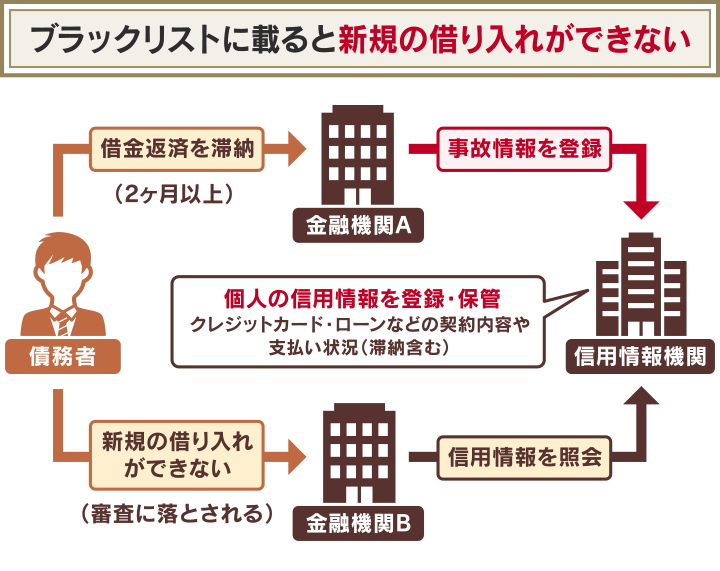

借金やクレジットカードの支払いを長期間滞納したり、債務整理したりすると、その情報は事故記録として信用情報機関に登録されます。

すべての金融機関や貸金業者などには、ローンやクレジットカードの審査時に信用情報機関に登録された情報を参照する義務が課されています。そのため、信用情報機関に事故情報が登録されるとほとんどの金融審査に通らなくなってしまいます。

いわば、金融機関から返済能力に問題があるとみなされている状態、といえるでしょう。

ただし、事故情報は永久に保存されるわけではありません。一定期間が経過すると削除されます。

信用情報機関と事故情報登録の仕組み

信用情報は、以下の3つの信用情報機関で登録・管理されています。どの機関に登録されるかは、クレジットカード会社や消費者金融など、利用している会社・機関の業態によって異なります。

| 信用情報機関 | 加盟しているおもな業態 |

|---|---|

| シー・アイ・シー(CIC) | ・クレジットカード会社 ・信販会社 ・携帯電話会社 |

| 日本信用情報機構(JICC) | ・消費者金融 ・クレジットカード会社 ・携帯電話会社 |

| 全国銀行個人信用情報センター(KSC) | ・銀行 ・信用金庫 ・信用保証協会 |

借金の滞納が発生すると、金融機関などが、信用情報機関に事故情報を登録します。

信用情報は各機関で共有されています。そのため、いずれかの機関に登録されていれば、金融機関などが信用情報を照会した際に、その事実が把握されます。

つまり、ブラックリストに載った時点で、どの金融機関、貸金業者からも、新規の借り入れ等ができなくなるということです。

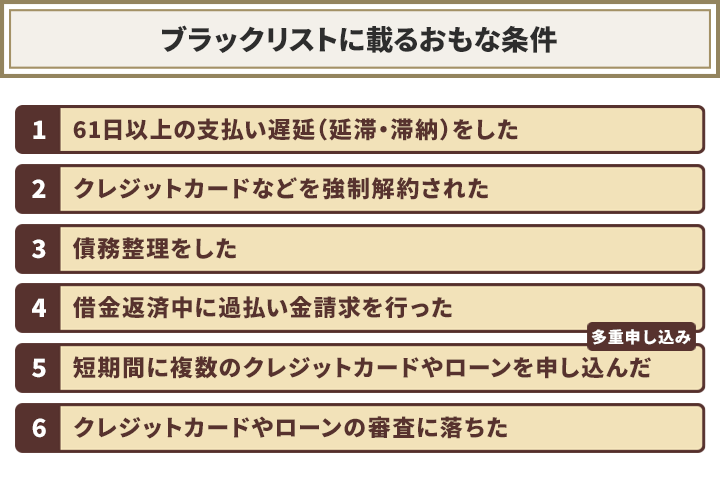

ブラックリストに載るおもな条件

ブラックリストに載るおもな条件は、以下のとおりです。

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

- 61日以上の支払い遅延(延滞・滞納)をした

- 消費者金融などからの借り入れに限らず、携帯電話端末の分割払いや奨学金などの返済を2〜3ヶ月以上滞納した場合も、事故情報が登録されます。

- クレジットカードを強制解約された

- クレジットカードを強制的に解約(契約解除)されると、JICCに事故情報として登録されます。強制解約となるのは、長期滞納のほか、クレジットカードの現金化や虚偽の情報登録など規約違反が発覚したときです。

- 保証会社による代位弁済(だいいべんさい)が行われた

- 第三者が代わりに弁済することを、代位弁済といいます。

クレジットカードの支払いやローンの返済を契約者本人ができなくなり、保証会社などの第三者が代わりに借金を返済した場合、事故情報として登録されます。

- 債務整理をした

- 債務整理は和解交渉や裁判所による手続きにより、借金の減額、または返済を免除する方法です。

債務整理をすると、返済能力に問題があると判断されるため、事故情報として登録されます。

- 借金返済中に過払い金返還請求を行った

- 借金の返済中に過払い金返還請求をしたものの、返還額で借金を完済できなかった場合は、事故情報が登録されます。

これは、債務整理(正確には任意整理)を行った扱いになるためです。

- 短期間に複数のクレジットカードやローンを申し込んだ(多重申し込み)

- クレジットカードやローンの審査で信用情報が照会された場合、その事実が信用情報の一部として登録されます。短期間に何度も照会されていた場合、金融機関によっては「返済能力に問題がある」と見なされるケースがあります。

- クレジットカードやローンの審査に落ちた

- 上述のとおり、クレジットカードやローンの審査の際に、信用情報照会の事実が登録されます。その後「成約」という情報がないと審査に落ちたことがわかります。 これも事故情報とみなされる可能性があります。

ブラックリストに載っているかの確認方法

ブラックリストに載っているかどうかは、信用情報機関に信用情報の開示請求をすることで、確認できます。

各信用情報機関で、加盟している会員の業態が異なります。

以下は信用情報別に、開示請求先と開示請求方法、手数料をまとめた表です。

| 信用情報 | 開示請求先 | 開示請求方法と手数料(税込)※ |

|---|---|---|

| おもにクレジットカード、一部消費者金融の利用情報 | 株式会社シー・アイ・シー(CIC) | ・インターネット:500円 ・郵送:1,500円(速達などの費用は別途) |

| おもに消費者金融、一部クレジットカードの利用情報 | 株式会社日本信用情報機構(JICC) | ・スマートフォン専用アプリ:1,000円 ・郵送1,000円(速達などの費用は別途) |

| おもに銀行や信用金庫との取引に関する情報 | 全国銀行個人信用情報センター(KSC) | ・インターネット:1,000円 ・郵送:1,124~1,200円(速達などの費用は別途) |

それぞれの開示請求方法について、詳しく解説します。

※2024年3月時点の情報です。ご利用の際は各社のWebサイトで最新情報をご確認ください

おもにクレジットカードを利用している方:CICへの開示請求方法

クレジットカード利用による信用情報は、株式会社シー・アイ・シー(CIC)で開示請求できます。

開示請求方法は、インターネットか郵送のいずれかです。

インターネットでは基本的に即日開示情報を確認できますが、郵送では10日程度かかります。環境が整っている場合は、インターネットでの開示請求の方が便利でしょう。

それぞれの開示請求方法は次のとおりです。

- 「0570-021-717」に電話し、受付番号を取得(※クレジットカード契約時に登録した電話番号を利用)

- 開示専用ページで利用承諾

- 支払い方法を含む必要情報を入力

- 入力内容、開示報告書を開くためのパスワードを確認

- 開示報告書をダウンロード

(参考:指定信用情報機関のCIC「インターネットで開示する」)

- 信用情報開示申込書をダウンロードして印刷、必要事項を記入

- 本人確認書類を2点用意

- 手数料として、定額小為替証書1,000円分をゆうちょ銀行か郵便局で購入

- 1〜3で用意した書類と証書をまとめ、「郵送開示センター」に郵送

- 郵送で開示報告書を受け取る

おもに消費者金融を利用している方:JICCへの開示請求方法

消費者金融の利用による信用情報は、株式会社日本信用情報機構(JICC)に開示請求しましょう。

専用のスマホアプリ、もしくは郵送での受付が可能です。

郵送では開示まで1週間〜10日かかりますが、アプリは原則即日で情報開示結果を受け取ることができます。そのため、急ぎの場合はアプリを利用した方がよいでしょう。

それぞれの開示請求方法は次のとおりです。

- 専用アプリ「JICCスマホアプリ」をダウンロード

- 「クレジットカード・電話」または「本人確認書類2点」による本人認証

- 氏名・生年月日などを入力

- 手数料1,000円の支払い

- スマホアプリまたは郵送で開示結果を受け取る

(参考:日本信用情報機構(JICC)指定信用情報機関「本人による開示申し込み(スマホ申込)」)

- 「信用情報開示申込書」のフォームに必要事項を入力し、印刷

- 本人確認書類を2点用意

- コンビニで、郵送開示利用券を購入

- 1〜3で用意した書類と証書をまとめ、「株式会社日本信用情報機構 開示窓口」に郵送

- 郵送で「信用情報記録開示書」を受け取る

(参考:日本信用情報機構(JICC)指定信用情報機関「本人による開示申し込み(郵送等)」)

おもに銀行や信用金庫を利用している方:KSCへの開示請求方法

銀行や信用金庫の利用による信用情報は、全国銀行個人信用情報センター(KSC)に開示請求しましょう。

開示請求方法は、インターネットと郵送の2通りです。

KSCでは郵送・インターネットともに、情報の開示まで1週間〜10日程度が目安です。

郵送では「本人開示手続き利用券」を購入する必要などがあるため、環境が整っている場合は、インターネットでの開示請求の方が便利でしょう。

それぞれの開示請求方法は次のとおりです。

- メールアドレスを登録

- 氏名・住所・電話番号など、必要情報を入力

- 公的個人認証または顔写真付きの本人確認書類による本人認証

- メールで通知されるURLから決済サイトにアクセスし、手数料を支払う

- メールで通知されるURLから開示報告書をダウンロード

(参考:一般社団法人 全国銀行協会「インターネット開示について」)

- 登録情報開示申込書をダウンロード、印刷して記入

- コンビニで「本人開示手続き利用券」を購入

- 本人確認書類を2点用意

- 1〜3で用意した書類と利用券をまとめ、「一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター」に郵送

- 郵送で開示報告書を受け取る

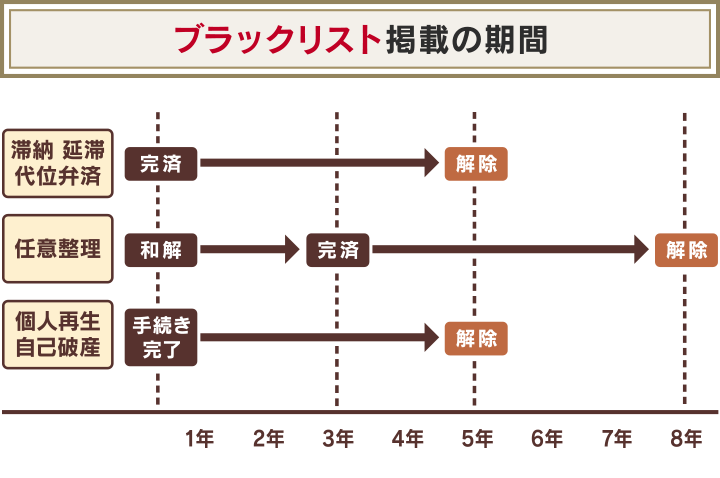

ブラックリストに載ってから解除されるまでの期間は何年?

ブラックリストに載ってから解除されるまでの期間は、掲載理由によって異なります。

- 滞納・延滞をした場合:完済日から5年程度

- 代位弁済された場合:代位弁済日から5年程度

- 債務整理をした場合:5~7年程度*

- クレジットカードやローンの審査に関する情報:6ヶ月程度

*2022年11月4日以前に債務整理した場合、解除まで5〜10年程度

以下で、詳しく解説します。

滞納・延滞をした場合の登録期間は完済日から5年程度

支払期日から61日以上、または3ヶ月以上の滞納(延滞)による事故情報は、借金を完済した日から5年程度です。

元金だけではなく利息や遅延損害金もすべて返済しなければ、滞納として扱われるため、滞納後の返済の際には注意しましょう。

なお、滞納によってクレジットカードが強制解約された場合は、解約から約5年間、事故情報としてJICCに残ります。

代位弁済された場合の登録期間は代位弁済日から5年程度

クレジットカードやローンの返済を契約者本人ができず、滞納期間が3ヶ月以上に及んだ場合は、保証会社によって代位弁済が行われることがあります。

その場合は、代位弁済が行われたときから5年程度、事故情報が登録されます。

なお、代位弁済以後、契約者本人は保証会社に借金の返済をすることになります。

債務整理は掲載期間が5~7年程度

債務整理による掲載期間は、完済(免責確定)または、手続開始決定日から5〜7年程度です。

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3つの方法があります。それぞれの方法によって、事故情報が登録される信用情報機関、および登録の起算点・期間は異なります。

| 信用情報機関 | 債務整理 | 起算点 | 登録期間 |

|---|---|---|---|

| 日本信用情報機構(JICC) | ・任意整理 ・個人再生 ・自己破産 |

完済日または免責確定日 | 約5年 |

| シー・アイ・シー(CIC) | ・自己破産 | 完済日または手続開始決定日 | 約5年 |

| 全国銀行個人信用情報センター(KSC) | ・個人再生 ・自己破産 |

完済日または手続開始決定日 | 約7年* |

*2022年11月4日以前の手続きについては約10年間載っている可能性があります(参考:一般社団法人 全国銀行協会「一部情報の登録終了および登録期間の短縮について」)

任意整理の場合、登録される信用情報機関はJICCのみです。登録の起算点は完済日となりますが、実際には、上述したように代位弁済が行われた時点で登録されていることがほとんどです。

債務整理によるブラックリスト掲載期間については、下記記事で詳しく解説しています。

クレジットカードやローンの申し込み・審査に関する情報は6ヶ月程度

クレジットカードやローンの審査に関する情報は、6ヶ月程度残ります。

こうした情報は異動情報として登録されるわけではありませんが、6ヶ月の間に何度も情報が登録されていることで、

- お金に困っている

- 他の金融機関の審査に通らない要因がある

などと判断される可能性があります。

ブラックリストの生活への影響と対処法

ブラックリストに載ることにより、生活に以下のような影響が出ます。

- クレジットカードの利用・新規契約ができない

- 住宅ローンや車のローン・キャッシングなど新たな借り入れができない

- 賃貸契約ができない場合がある

- 携帯電話端末の分割購入ができない

- ローンや奨学金などの保証人になれない

それぞれの影響について、対処法とあわせて解説します。

クレジットカードの利用・新規契約ができない

ブラックリストに載ると、原則としてクレジットカードが利用できなくなります。

クレジットカードを新規で申し込むと、原則としてカード会社によって信用情報が照会されます。

その際に、ブラックリストに載っていることが発覚すると、返済能力を疑われるため原則、審査に通りません。

また、現在クレジットカードを利用している場合も、利用状況の審査のため、カードの更新時などに信用情報が照会されます。これを途上与信といいます。

途上与信のタイミングで事故情報が確認されれば、カード会社との契約に基づき、強制解約されることがほとんどです。

さらに、クレジットカードに付帯しているETCカードも使えなくなる可能性が高いといえます。

ただし、クレジットカードが利用できない期間中は、以下の決済方法で代替することもできます。

- デビットカードやキャリア決済などで、支払いを代替する

- 事前に保証金を預ける「デポジット型クレジットカード」を利用する

- ETCカードはETCパーソナルカードを発行する(詳細:ETCパーソナルカードWebサービス)

ブラックリスト掲載後のクレジットカードの利用については、下記記事で詳しく解説しています。

住宅ローンや車のローン・キャッシングなど新たな借り入れはできない

ブラックリストに載っている間は原則として、住宅ローンや車ローンの利用、キャッシングなどによる新たな借り入れはできません。

クレジットカード同様に契約時の審査で、信用情報が照会されるためです。信用情報に事故情報が登録されていれば、基本的に審査に通ることはありません。

特に、住宅ローンは借入額が大きいので審査は厳しくなります。年収が高かったり、連帯保証人を追加できたりしても、ブラックリストに載っていれば審査に通ることはないでしょう。

- 家や車を購入したい場合:中古など価格の安いものの現金での購入や、ブラックリストに載っていない家族の名義でのローン契約を検討する

- 一時的に収入が減るなど、経済的に厳しくなった場合:「緊急小口資金」など、公的な貸付制度を利用する(利用には条件あり)

ブラックリスト掲載後のローン利用については、下記記事で詳しく解説しています。

賃貸契約ができない場合がある

ブラックリストに載ったとしても、賃貸借契約は可能です。ただし、賃貸保証会社を利用する場合は、契約できない場合もあります。

不動産仲介会社を介して物件を契約する場合は、賃貸保証会社による審査が行われます。

賃貸保証会社が「信販系」と呼ばれる会社であった場合、信用情報機関に加盟しているため、入居審査の際に必ず信用情報が照会されます。

その際に、事故情報が載っていることが発覚すると、「家賃の支払い能力に問題がある」と判断されるため、審査に通ることはほとんどありません。

対処法としては、以下が考えられます。

- 信用情報機関に加盟していない賃貸保証会社を利用する

- 連帯保証人を立てる

- UR賃貸や公営住宅、シェアハウスを検討する

- 不動産会社に相談する

なお、借主は、賃貸保証会社を自ら選ぶことはできません。そのため、希望する賃貸物件の賃貸保証会社が信販系であった場合は、別の賃貸物件を選ぶ必要があります。

ブラックリスト掲載後の賃貸契約については、下記記事で詳しく解説しています。

携帯電話端末の分割購入ができない

携帯電話やスマートフォン端末の分割払いは原則「割賦(かっぷ)購入契約」となります。

割賦購入契約時には、信用情報を照会されるため、ブラックリストに載っていることが発覚すれば、分割払いによる購入が認められない可能性が高いといえます。

そのため、携帯電話の買い替えなどの際は、以下のような対処法を取る必要があります。

- 一括払いで購入する

- SIMカードのみ契約して中古品や格安端末を購入する

- プリペイド携帯やレンタル携帯を利用する

- 低額(10万円未満など)の機種を購入する

ブラックリスト掲載後の携帯電話の利用については、下記記事で詳しく解説しています。

ローンや奨学金などの保証人になれない

ブラックリストに載っている間は、ローンなどの借金の保証人になれません。

保証人は債務者(お金を借りた側)本人が返済できなくなったときに代わりに支払う立場にあるため、信用情報を参照し、十分な返済能力があるかの審査が行われるのです。

奨学金にも保証人を求められるのが一般的ですが、学生の親がブラックリストに載っていると、その親は保証人になれないと考えておいた方がいいでしょう。

ブラックリストに載っている期間に子どもの奨学金を借りたい場合は、以下の対処法を検討しましょう。

- もう1人の親や、兄弟・親戚などに保証人になってもらう

- 保証機関(日本国際教育支援協会など)を利用する

ブラックリストの影響に関する誤解

ブラックリストに載っているとさまざまな影響がある一方、原則として影響がないものもあります。

よく「ブラックリストに載っていることで影響がある」と勘違いされるものとして、以下が挙げられます。

- 銀行の口座開設

- 携帯回線の契約

- 結婚や子どもの進学など

ただし、いくつか注意すべき点もあります。

それぞれ、以下で解説します。

銀行の口座開設自体は可能

ブラックリストに載っていても、銀行で口座を開設することはできます。

口座開設に際し、信用情報を照会するような審査は基本的に行われないためです。

ただし、ブラックリストに載っている間、カードローンやクレジット機能つきのキャッシュカードを発行・利用することはできません。

携帯回線の契約はできる

借金やクレジットカードの利用、債務整理によってブラックリストに載っていたとしても、それ自体で携帯回線の契約に影響は出ません。

携帯回線の契約時には、携帯電話の利用状況に関する情報を扱う「TCA(電気通信事業者協会)」という協会が持っている情報が照会されます。

よって、信用情報機関の事故情報は関係ない一方、携帯電話料金の滞納などがある場合、携帯回線の契約に影響が出る可能性は高いでしょう。

なお、携帯電話端末に関しては、上で解説しているとおり、信用情報機関の情報が照会されるケースもあります。

ブラックリストと携帯回線については、下記記事で詳しく解説しています。

結婚や子どもに直接的な影響はない

ブラックリストに載っても結婚は可能ですし、ブラックリストの情報が戸籍に残るようなことはありません。

ブラックリストに載っていることが周囲の人に喧伝されるようなこともないため、子どもの進学や就職にも直接影響することはないでしょう。

ただし、上で挙げたとおりブラックリストに掲載されている間は、クレジットカードやローンの利用に支障があること、奨学金の保証人になれないことなどにより、間接的に影響がある可能性はあります。

ブラックリストに載っている場合は弁護士法人・響にご相談を

滞納などの理由により現在ブラックリストに載っている、あるいは今後載る可能性がある場合は、弁護士法人・響にご相談ください。

掲載の解除、または掲載の回避のために、どのような方法を取るべきかアドバイスいたします。

現在の借金額や収入をふまえたうえで、債務整理をすべきかどうかの判断も可能です。

債務整理をした場合は、ブラックリストには載りますが、滞納を放置するよりも早期に借金を解決できます。つまり、ブラックリストに載る期間を短くできるということです。

また、ブラックリストに載っている期間中は、生活への影響を最小限に抑える方法について、お伝えすることもできます。

もちろん、債務整理をする必要がない場合に、無理に手続きを勧めることはありませんので、ご安心ください。

弁護士法人・響は、債務整理の相談実績が43万件以上あります。

ご相談は24時間365日、無料で受け付けていますので、まずはお気軽にご相談ください。

すでにブラックリストに載っていた!解除方法は?

現時点ですでにブラックリストに載っている場合は、以下のような方法を取ることで、ブラックリストを解除(事故情報を削除)することができます。

- 借金を滞納した場合など:借金を完済するなどして一定期間待つ

- 借金が時効を迎えている場合は援用手続きを行う

- 情報が間違っている場合:債権者に削除申請をする

それぞれの方法について、解説します。

なお、ブラックリストが解除されても、信用が完全に回復するわけではありません(詳細は後述)。

借金を完済するなどして一定期間待つ

借金を滞納してブラックリストに載っている場合は借金を完済し、事故情報が消えるまで約5年、待ちましょう。

すでに債務整理をしている場合にも、上で紹介した期間が過ぎると自動的に事故情報は削除されます。

お金を払うことでブラックリストが解除される、というようなことはありません。

借金が時効を迎えている場合は援用手続きを行う

借金の最終返済日から5年または10年が経過し、時効(消滅時効)を迎えている場合は、時効援用の手続きを取ることで、消滅時効が成立します。

消滅時効が成立すると、基本的にブラックリストは解除されます。

用語集

消滅時効とは?

用語集

消滅時効とは?

債権者が債務者から借金を回収する権利を行使しないまま、一定期間が経過した場合に、その権利を消滅させる制度。

時効援用をするためには、「時効援用通知書」に次の内容を記載して債権者(お金を貸した側)に送る必要があります。

- 時効援用通知書を記載した日付

- 債権者の住所・氏名

- 債務者の住所・氏名

- 時効の援用手続きを行う旨の意思表示

- 借金を特定できる情報(※)

- 信用情報機関からの事故情報削除依頼

※ 債務者の生年月日や借金を契約した年月日、借入額、借金の契約番号など

ただし、5年または10年が経過する前に以下のような事実があった場合は、時効期間がリセットされ(時効の更新)、時効が成立していないケースもあります。

- 督促に対して債務者が「もう少し支払いを待ってほしい」などと伝えた(債務の承認)

- 債権者が裁判所に訴訟や支払督促を申し立てて、裁判所が判断を下した

時効が未成立の場合、時効援用の手続きを取ることで債務の承認をしたと見なされ、逆に時効が更新されてしまう可能性もあります。

時効成立の判断は個人で判断することは難しいため、時効援用を検討する場合はまず弁護士に相談することをおすすめします。

時効の援用については、下記記事で詳しく解説しています。

情報が間違っている場合は債権者に削除申請をする

ケースとしては多くありませんが、滞納などの行為をしていないにもかかわらず、誤って事故情報が登録されることがあります。

この場合は、信用情報機関に訂正請求を行うことで、事故情報を削除してもらうことができます。

上で解説した時効の援用を行ったにもかかわらず、ブラックリストが解除されていない場合も同様です。

訂正請求の方法は、信用情報機関によって異なります。詳しくは、それぞれの信用情報機関のFAQのページを参照してください(以下の表)。

| 信用情報機関 | 訂正請求の方法 | FAQページ |

|---|---|---|

| CIC | 「事故情報を登録した債権者」に訂正を請求する。JICCやCICに訂正請求をしても削除できない。 | よくあるご質問 |

| JICC | 「開示結果の見方」のよくある質問 | |

| KSC | 「事故情報を登録した債権者」かKSCに訂正を請求する。債権者に訂正の連絡をした方が早い可能性がある。 | 苦情受付の手続き |

※2024年3月時点の情報です。最新の情報は各サイトでご確認ください。

なおCIC、JICCは、債務者本人ではなく、「事故情報を登録した債権者」に訂正請求してもらう必要がありますので、注意してください。

参考

参考

・指定信用情報機関のCIC「登録されている情報を訂正・削除できるのですか?」

・日本信用情報機構(JICC)「融資を申し込んだ会社から、手数料を支払えばJICCに登録されている情報を削除できると言われましたが本当ですか?」

ブラックリスト解除後も信用は回復していない?注意点を解説

ブラックリストが解除されても、解除直後は審査に通りづらかったり、特定の金融機関において審査に通らないことがあります。

- 解除直後はクレカやローンの審査に通りにくい

- 社内ブラックとなった会社では審査通過は難しい

以下で、詳しく解説します。

解除直後はクレカやローンの審査に通りにくい

ブラックリストが解除されると、信用情報は白紙(スーパーホワイト)となり、取引記録が全くない状態になります。

信用情報は、消費者金融などからの借り入れだけでなく、携帯電話端末の分割払いや、クレジットカードの利用履歴なども記録されます。

信用情報を照会された際、そうした履歴が全くなければ、「直近までブラックリストの状態で、クレジットカードの利用などができなかったのではないか」と疑われます。

そのため、「信用力がない」「返済能力に不安がある」と判断され、クレジットカードやローンの審査に通りにくくなります。

ブラックリスト解除後、たとえば携帯電話端末を分割払いで購入し、滞納なく返済していくことで分割払いの履歴が残り、審査に通る可能性が高くなります。

これは、いわゆる「クレジットヒストリー(クレヒス)をつくる」方法です。

もちろん、支払いができなくなってまたブラックリストに載ってしまっては本末転倒ですので、無理のない利用を心がけてください。

社内ブラックとなった会社での審査通過は難しい

ブラックリスト解除後も、債務整理をした金融機関や貸金業者では、トラブルのあった顧客として会社内に記録が残ります。いわゆる「社内ブラック」という状態です。

信用情報における事故情報と異なり、社内で記録される事故情報は、半永久的に残ります。

社内ブラックの状態において、該当の会社で借り入れ等の審査に通るのは、非常に厳しいといえます。

相談無料 全国対応 24時間受付対応

- 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり

- 今お金がなくても依頼可能!

- 相談は何度でも無料

- 最短即日!返済ストップ