- 弁護士会所属

- 第二東京弁護士会 第52828

- 出身地

- 高知県

- 出身大学

- 香川大学法学部卒 九州大学法科大学院卒

- 保有資格

- 弁護士、2級ファイナンシャルプランニング技能士(FP2級)

- コメント

- 人に対する温かいまなざしを持ち、ご依頼者の話をよく聞き、ご依頼者様に寄り添える弁護士になれるよう日々努めています。

「借金の今月分の返済が難しそう…滞納するとどうなるんだろう?」

「借金を滞納していたら督促状がきた! どう対処すればいいの?」

借金の返済を滞納してしまうと、以下のようなことが起きます。

- 遅延損害金が発生する

- 支払いが確認されるまで、当該金融機関での新規借入などができなくなる

- 当該金融機関から電話やメール、郵便、訪問で督促される

- 信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)

- 催告書や一括請求の通知が届く

- 裁判所から訴状や支払督促が届き、差し押さえなどの法的措置に移行する

滞納を放置するほど、影響は大きくなっていくため、返済に向けた早期の対応が必要です。

もしどうしても支払いが厳しい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。督促や請求を一時的に止めることができるほか、手続きによって借金を減額できる可能性があります。

この記事では、借金滞納のリスクや支払いが厳しい場合の対処法を詳しく解説します。

もし自力返済が難しい場合は無料相談を利用してみましょう。弁護士法人・響では無料相談を受け付けております。相談は何度でも無料です。

-

差押えられる前に

対処したい!- 何度でも

相談0円 - 24時間

365日受付 - 全国対応

- 何度でも

目次

弁護士に相談するのは迷う…という方は、まずは「借金減額診断」を使って借金をいくら減額できるのか診断してみましょう。

たった3問の質問に答えるだけですし、診断は無料でできます。

借金、いくら減らせる?30秒で借金減額診断する

借金を滞納するとどうなる?延滞した場合のリスクを6ステップで解説

借金を返せない場合のリスクは、以下のように、滞納の期間によって変わってきます。

| 滞納期間 | リスク |

|---|---|

| 返済期日翌日〜 |

1.遅延損害金が発生する 2.支払いが確認されるまで当該金融機関からの新規借入などができなくなる |

| 返済期日数日後〜 | 3.当該金融機関から電話やメール、郵便、訪問で督促される |

| 滞納2、3ヶ月〜 | 4.信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載る) |

| 滞納3ヶ月〜 | 5.内容証明郵便で催告書や一括請求の通知が届く |

| 一括請求を無視して放置すると | 6.裁判所から訴状や支払督促が届き、差し押さえなどの法的措置に移行する |

このように、滞納期間が延びるにつれ、生活に支障が出てくるでしょう。

ただし、借入先が貸金業法にのっとって運営されている金融機関であれば、暴力的な取り立てなどが行われることはありません。(貸金業法第21条)

借金滞納で起きることをステップごとに見ていきましょう。

1.遅延損害金が発生する

まず、返済が期日から1日でも遅れると、遅延損害金が発生します。

用語集

遅延損害金とは?

用語集

遅延損害金とは?

返済期日という約束を守らなかったことに対する損害賠償金の一種。

滞納金額に対して一定の利率で算定される。

遅延損害金は以下の計算式で算出できます。

遅延損害金=支払いが遅れている金額×遅延損害金利率÷365(日)×延滞日数

遅延損害金の多くの場合、利息より利率が高く設定されており、上限は20%です。

多くの消費者金融では、年率20.0%程度となっています。

たとえば、20万円の支払いを15日滞納した場合の遅延損害金は、次のようになります。

20万円×20.0%÷365日×15日=1,644円

この金額が返済額に加算されていきます。

遅延損害金については以下の記事で詳しく解説しています。

2.支払いが確認されるまで、当該金融機関での新規借入などができなくなる

借金の返済が遅れると、返済を滞納している金融機関のカードローンなどが利用停止されます。

利用が停止になれば、新規借入はできなくなります。

利用限度額が残っているかどうかは関係ありません。

また、滞納している金融機関でクレジットカードを作っていれば、そのカードも使えなくなります。

返済日の翌日からすぐに利用が停止されるとはかぎりませんが、実際の判断は金融機関によって異なるようです。

利用停止の措置が解除されるのは、滞納分の返済を済ませ、それが金融機関側で確認できてからです。

場合によっては、再度借入れできるようになるには数日かかる可能性もあります。

3.当該金融機関から電話やメール、郵便、訪問で督促される

返済期日を過ぎて数日たつと、電話やメールで返済日の確認の連絡がきます。

電話やメールに対応しないと督促状が届くようになり、放置していると複数回送られてきます。

さらに、場合によっては勤務先に電話をされることもあるようです。

自宅への督促状送付や職場への連絡では、最初はコールセンターや個人の名義などで連絡をしてくることが多いようです。

しかし、回数を重ねると金融機関の名義を名乗るようになるので、督促を放置していると家族や勤務先に借金があることがバレる可能性が高くなるでしょう。

こうした督促がきた時点で、返済可能な方は 「いつまでに返済できるか」を相手に約束しましょう。

約束した期日までにきちんと返済すれば、これ以降の督促をされることはありません。

督促状については以下の記事で詳しく解説しています。

全ての連絡を無視していると、自宅に訪問されるケースもあります。

貸金業法第21条に基づいて、金融機関の担当者が訪問するのは、日中などの常識的な時間帯のみです。

しかし、同居している家族が対応すれば、家族に借金滞納の事実は知られてしまうでしょう。

貸金業法第21条「取立て行為の規制」

一 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。

借金の取り立てついては以下の記事で詳しく解説しています。

4.信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)

返済期日から2ヵ月以上滞納すると、クレジットカード会社や消費者金融会社が加盟する個人信用情報機関にその事実が金融事故情報(異動情報)として登録されます。

これはいわゆる「ブラックリスト」に載った状態です。

信用情報機関には「株式会社日本信用情報機構(JICC)」「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」「株式会社シー・アイ・シー(CIC)」の3社があります。

銀行や消費者金融、クレジットカード会社などの金融業者はそのいずれかに加盟して顧客情報を共有しています。

つまり、滞納によって登録された事故情報は、全ての金融業者が把握しているということです。

そのため、以下のような影響が考えられます。

- 借入先以外の金融機関でも新規借り入れができなくなる

- クレジットカードの利用・新規契約ができなくなる

- スマートフォン・携帯電話端末の分割購入ができないことがある

- 保証人・連帯保証人になれなくなる

- 賃貸住宅の契約ができない場合がある

なお、登録された事故情報の登録期間は以下のとおりです。

| 会社名 | おもな加盟機関 | 事故情報登録期間 |

|---|---|---|

| CIC | クレジットカード会社 | 契約継続中および契約終了後5年以内 |

| JICC | 消費者金融会社 | 契約継続中および契約終了後5年以内 |

| KSC | 銀行 | 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 |

ブラックリストについては以下の記事で詳しく解説しています。

5.内容証明郵便で催告書や一括返済が届く

借金滞納が2〜3ヶ月に及ぶと、金融機関から「催告書」や「一括請求の通知」が内容証明郵便で届きます。

催告書は督促状より重い内容で、法的措置を検討しているという旨が書かれています。

一括請求の通知の内容は「借金残額の一括請求」と「遅延損害金の請求」を迫るものです。

つまり、一括請求には遅延損害金も上乗せされています。

催告書については以下の記事で詳しく解説しています。

さらに、これらが送られてくる内容証明郵便は確定日付入りの特殊郵送方式で、借入先は裁判の際に証拠として利用できます。

つまり、内容証明郵便での通知があるということは、将来的な法的措置の準備段階に入ったと判断できるのです。

したがって、借入先から催告書を送られたり、一括請求を通知されたりした段階で返済が難しければ、早めに弁護士や司法書士など法律の専門家に相談するのがよいでしょう。

この時点で弁護士や司法書士に債務整理を依頼すれば督促は止まり、差し押さえまで進んでしまうことを避けられます。

借金の一括請求までの流れは以下の記事で詳しく解説しています。

6.裁判所から訴状や支払督促が届き、差し押さえなどの法的措置に移行する

ここまで督促されても滞納した借金を返さなければ、借入先の金融機関は、借金の返済を求めて裁判所へ申立てを行います

それにより、裁判所から債務者宛てに「訴状」または「支払督促」が届きます。

訴状が届いた場合と支払い督促が届いた場合では、その後の流れと対処法が異なります。

なお、訴状や支払い督促がきたからといって、借金の滞納を理由に逮捕されることはありません。

お金の貸し借りは民事の問題で、警察は刑事問題にしか介入しないためです。

訴状と支払督促への対処をそれぞれ解説します。

差し押さえについては以下の記事で詳しく解説しています。

借金の滞納で訴状が届いた場合は答弁書の提出が必要

「訴状」には2種類の書類が同封されており、債務者が行うべきことが書かれています。

- 口頭弁論期日呼出状

- 答弁書

指定の日時に指定の場所(裁判所)への出頭を命じる呼出状です。

債務者はそれに従わなければなりません。

訴状に対する意見を書いて裁判所に提出する書類です。

分割払いを希望する場合は、「分割払いを前提とする和解手続きをしたい」などと答弁書に書いて提出する必要があります。

第1回目の口頭弁論期日(出頭期日)については、答弁書を提出することで自ら裁判所に出頭する必要はありませんが、2回目以降の期日には自ら出頭する必要があります。

訴状に対応せずにいると、原告側(借入先の金融機関など)の請求を認めたとした判決が出てしまいます。

支払督促が届いた場合は2週間以内に異議申立てが必要

支払督促は、届いてから2週間以内に異議申立てをし、分割払いなどを申し出て相手方と和解する必要があります。

支払督促に2週間対応しないと、裁判所から「仮執行宣言付支払督促」が送られてきます。

支払督促については以下の記事で詳しく解説しています。

さらにそれを受け取っても2週間以内に異議申立てを行わないと、財産が差し押さえられる可能性があります。

- 債権(預貯金、給与など)

- 不動産(土地、家屋など)

- 動産(貴金属、現金、小切手、株券など)

差押え可能な給与額は、給与の手取りが44万円以下の場合「手取り額の4分の1まで」ですが、勤務先に給与を差し押さえる内容の連絡がいくので注意しましょう。

なお、配偶者や家族名義の財産については、保証人などになっていなければ差し押さえの対象になりません。

なお、差し押さえを回避するために弁護士に相談する場合、「仮執行宣言付支払督促」が届いてからでは差し押さえの回避が間に合わず、勤務先に借金の事実を知られる可能性もあります。

そのような事態を防ぐためにも、裁判所からの書類が届く前に余裕をもって弁護士などへ相談することを考えておきましょう。

借金を滞納したらどうすればいい?延滞によるリスクを回避する方法

借金を滞納してしまった場合、対処法は大きく2つ考えられます。

- 返済プランの見直しで自力返済できないか検討する

- 自力で返済できない場合は債務整理を検討する

まず、自力での返済ができそうかどうかを見極めます。

自力返済が難しければ、「債務整理」を考えるのがよいでしょう。

なお、借金の滞納をしてまだ日が浅く、「今月だけ返せない」という状況であれば、借入先に連絡をして、返済日や返済額の調整を依頼してみましょう。

支払日の調整交渉に応じてもらえる可能性があります。

返済プランの見直しで自力返済できないか検討する

まずは、現状の借金を自力で返済できるかどうかを見極めましょう。

カードローンや消費者金融、住宅ローンなど、全てを整理して、「いくら借りていて」「いくら返済しているのか」を把握します。

次に、「毎月いくらであれば返済できるか」「固定費を見直して返済に充てられないか」を検討しましょう。

そして、借入額と利息の計算をもとに、無理のない完済までのプランが立てられるか判断してください。

プランができたら、借入先に連絡をし、返済額、返済日を交渉しましょう。

多くの金融機関が利用者用の電話番号やWeb上の問い合わせサービスなどを用意しています。

なお、借入先に連絡をする際、支払えない理由や言い訳を長々と伝えても意味はありません。

「いくらであれば返せるのか」「いつまでに支払いが可能なのか」、そしてその根拠を明確に伝えましょう。

現実的な返済プランであれば、変更に応じてくれる可能性はあるでしょう。

借入先としても、まったく返済されないより利益が確保できるからです。

返済プランの見直し方については、以下の記事で詳しく解説しています。

自力で返済できない場合は債務整理を検討する

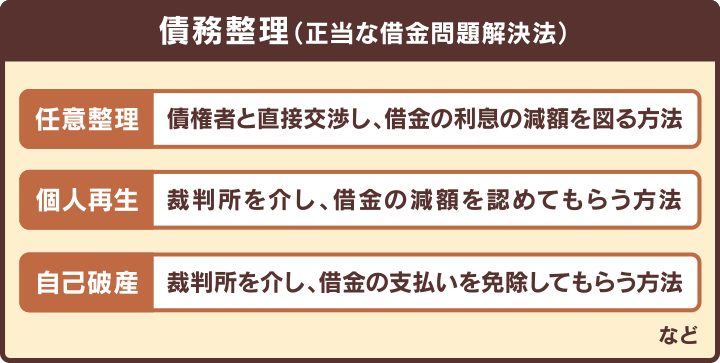

返済プランを変更しても自力での返済が難しい場合は、「債務整理」が選択肢になります。

債務整理とは正当に借金を減額する方法で、以下のような方法があります。

- 任意整理

- 個人再生

- 自己破産

裁判所を通さず債権者と、それ以降の借金の返済方法について交渉する方法。

将来利息などをカットし、無理のない返済計画に調整できる可能性がある。

減額後の借金は原則3〜5年程度で返済する。

裁判所から再生計画の認可決定を受けて借金を減額する方法。

借金額に応じて、5分の1~10分の1程度に減額できる可能性がある。

減額後の借金は原則3年、最長5年で返済する。

裁判所を介して借金の支払義務を免除(免責)してもらう方法。

一部の非免責債権を除き、全ての借金を返す必要がなくなる。

また、現在支払督促や訴状が届いている場合や、差し押さえの強制執行中であっても、 弁護士などに債務整理の相談をすることは可能です。

それぞれできること、できる条件は異なるので、どう進めるかは弁護士などと一緒に決めるとよいでしょう。

債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。

任意整理は信用情報に傷がつく以外のデメリットが少ない

任意整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリストに載る状態)。

しかし、上記で説明したとおり、滞納の期間が2ヶ月以上になっている場合、すでに事故情報が信用情報機関に登録されていることがほとんどです。

また、任意整理は裁判所を通さずに債権者と直接交渉するため、家族やまわりの人に知られることは原則ないといえます。

以上のことから、すでにしばらく借金を滞納している場合、任意整理を行うデメリットはほとんどないといえそうです。

任意整理のデメリットついては以下の記事で詳しく解説しています。

ただし、すでに給料などが差し押さえられてしまった場合は、任意整理では止めることができないことが多いでしょう。

任意整理は裁判所を介さずに行われる私的な交渉なので、差し押さえの法的な効力を覆す力はありません。

また、任意整理は和解後も返済が続くので、安定した収入が必要となります。

任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。

個人再生は家を残して差し押さえを止められる

個人再生は裁判所に申立てを行うことで、借金(元金)を5分の1〜10分の1に減額できる可能性がある方法です。

個人再生は、裁判所を介した手続きなので、申立てをすることで差押えを止められます。

個人再生は、手続き後も返済は続くので安定した収入は必要です。

しかし、後述する自己破産とは異なり、「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」を利用すれば、家を残すこともできます。

個人再生の住宅ローン特則については以下の記事で詳しく解説しています。

ただし、信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)ほか、国の機関紙である「官報」に情報が掲載されることが任意整理にはないデメリットです。

個人再生で官報に載る影響については以下の記事で詳しく解説しています。

また、個人再生の手続きは複雑です。申立ての準備には相応の時間がかかるので、早めに弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。

個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産では原則借金が全額返済が免除され、差し押さえを止められる

自己破産は、裁判所に申し立てて支払い免除(免責)を認めてもらう方法です。

また、裁判所を介した手続きなので、差し押さえを止めることができます。

自己破産をすると、一部の免責債権を除いた借金が返済免除(免責)されます。そのため、無職だったり、収入がなかったりしても手続きは可能です。

支払いが免除される範囲が広い分、信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)ことにくわえて、以下のようなデメリットがあります。

- 「官報」に住所・名前が掲載される

- 一定以上の財産は回収されてしまう

- 職業や資格に制限がかかる(自己破産の手続き期間のみ)

- 免責不許可事由があると利用できないことがある

自己破産のデメリットについては以下の記事で詳しく解説しています。

免責不許可事由には、以下のようなものが含まれます。

- ギャンブルや浪費、株やFXへの投資で多額の借金を負った

- 返済できないとわかっていて借り入れを行った場合

- 過去7年以内に、自己破産による借金の免除を受けている場合 など

免責不許可事由については以下の記事で詳しく解説しています。

ただし「免責不許可事由があると絶対に自己破産できない」というわけではありません。

裁判官の判断によって、免責が妥当だと判断すれば破産者の免責が許可される「裁量免責」と呼ばれる制度があるためです(破産法252条2項)。

ご自分のケースで自己破産が可能かどうかは、弁護士などに相談するのがよいでしょう。

自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。

借金を滞納し続けたら時効は成立する?成立する例も紹介

借金には「消滅時効」と呼ばれるものがあります。

しかし、消滅時効成立の条件は厳しく、借金の滞納をし続けることで消滅時効が成立し、いわゆる借金の踏み倒しができる可能性は非常に低いといわざるを得ません。

借金の消滅時効とは、以下のような条件がそろえば借金を返済する義務がなくなる、というものです。

- 債権者への最終支払日から5年以上たっている(債権者が個人の場合は10年以上)

- 「時効援用」の手続きを済ませている

- 時効の更新に当たる出来事がない

借金の時効については以下の記事で詳しく解説しています。

用語集

時効援用とは?

用語集

時効援用とは?

「時効が成立した」と債権者に主張すること。

「時効援用通知書」という書類を作成し、内容証明郵便で債権者に郵送するのが通例。

しかし、前述のとおり、実際に消滅時効が成立するケースは決して多くありません。

なぜなら、時効が更新されずに5年間経過するハードルは非常に高いためです。

時効が更新されるのは次のようなケースです。

- 債務者が借金を承認した場合

- 債権者が法律上の手続きを行った場合

例えば「1円でも借金を返済する」「支払いを待ってもらえるよう口頭で申し出る」行為などが当てはまります。

借入先が裁判所へ申立てを行って「支払督促」が届いたり、借入先に訴訟を起こされて「訴状」が届いた場合が当てはまります。

時効の中断(更新)については以下の記事で詳しく解説しています。

上記の出来事があると時効期間はリセットされて、ゼロからのカウントになります。

普通であれば、督促が続けば「あと数日待って」などと口にすることは避けられないでしょう。

債務の承認については以下の記事で詳しく解説しています。

また、金融機関などの債権者が、返済の滞っている債務者に対して、いかなる法的措置も取らないことはほぼ考えられません。

よって、借金の消滅時効が成立する可能性は低いといわざるをえません。

消滅時効の成立条件は厳しいうえに複雑です。

時効の援用を検討している場合は、弁護士などの法律の専門家に相談するとよいでしょう。

時効の援用については以下の記事で詳しく解説しています。

消滅時効が成立する可能性がある例

時効が成立するのは、例えば、以下のようなケースです。

12年前に借金して7年前から滞納していた。6年前に転居してから、金融機関からは連絡がなかったが、つい最近になって金融機関(会社)から督促状が届いた

上の例では、最後の返済から5年が経過しており、時効の更新に当たる出来事もないので、時効が成立します。

この場合、配達証明付きの内容証明郵便を送って時効を援用すれば、 借金を返済する必要がなくなります。

ただし、上記のように転居をしても、債権者が転居先の情報を取得し、督促が続く場合もあります。

滞納をわざと放置して時効成立を狙うのは得策とはいえません。

借金の滞納は放置せず、早めに弁護士などの専門家に相談しよう

借金の滞納を放置していると、最終的に借入先から裁判所を通した督促を受け、財産を差し押さえられてしまいます。

そのような事態を防ぐためにも、滞納状態になりそうであれば、返済に向けた早急な対応が必要です。

自力での返済が難しい場合は、上記で紹介した「債務整理」も視野に入れ、裁判所から訴状や支払督促が届く前に弁護士などの専門家に相談してはいかがでしょうか。

弁護士や司法書士などの専門家に債務整理の依頼をすると「受任通知」が送付され、督促や請求が一時的に止まります。(貸金業法第21条1項)

特に、すでに借金の滞納で連日督促を受けている場合、督促が止まることで、冷静に生活を立て直す余裕が出るケースも多いでしょう。

受任通知については以下の記事で詳しく解説しています。

-

借金の返済を滞納してしまうと、以下のようなことが起きます。

【返済期日翌日〜】

・遅延損害金が発生する

【返済期日数日後〜】

・支払いが確認されるまで該当金融機関での新規借入などができなくなる

・借入先から電話やメール、郵便、訪問で督促される

【滞納2、3ヶ月〜】

・信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)

・催告書や一括請求の通知が届く

【滞納3ヶ月〜】

・裁判所から訴状や支払督促が届き、差し押さえなどの法的措置に移行する -

借金には「消滅時効」がありますが、以下のような条件が必要です。

・債権者への最終支払日から5年以上たっている(債権者が個人の場合は10年以上)

・「時効援用」の手続きを済ませている

・時効の更新に当たる出来事(裁判所を通した督促、借金を認める債務者の言動など)がない債権者が何の取り立ても行わないことは考えづらく、成立は難しい場合が多いでしょう。

-

借金滞納時の対応としては、以下が考えられます。

・今月だけ返せない場合、借入先に連絡をして、返済日や返済額の調整を依頼

・返済プランの見直しで自力返済できないか検討する

・自力で返済できない場合は債務整理を検討 債務整理を弁護士などの法律の専門家に依頼すると、「受任通知」が借入先に送付されることで、督促などが止まります。

滞納と督促に悩んでいるなら、早めに相談するのがよいでしょう。

-

差押えられる前に

対処したい!- 何度でも

相談0円 - 24時間

365日受付 - 全国対応

- 何度でも