- 弁護士会所属

- 第二東京弁護士会 第54634号

- 出身地

- 熊本県

- 出身大学

- 大学院:関西大学法学部 同志社大学法科大学院

- 保有資格

- 弁護士・行政書士

- コメント

- 理想の弁護士像は、「弱い人、困った人の味方」と思ってもらえるような弁護士です。 そのためには、ご依頼者様と同じ目線に立たなければならないと思います。そのために日々謙虚に、精進していきたいと考えています。

借金の利息は、お金を返すときに支払う金銭のことです。

利息額は「借入残高(円)×年利(%)×借入日数(日)÷365」という計算式で算出できます。

借金の利息額を決める金利の相場は、借入先によって異なります。

利息分の支払いが苦しい場合、以下のような方法で負担を軽減できる可能性があるでしょう。

- 繰り上げ返済

- 低金利ローンへの借り換え

- おまとめローン

- 任意整理

任意整理をすると、将来利息(これから払う利息)などをカット・減額することで月々の返済額を減らすことができます。

これまで毎月利息に支払っていた金額も元金返済に充てることができるので、支払いが苦しい方は検討してみるとよいでしょう。

弁護士法人・響では、借金問題に関わる相談を何度でも無料で受け付けています。

「利息が高くて払えない」「任意整理すべきか知りたい」という方はお気軽にご相談ください。

-

借金減額できるか

無料相談する- 何度でも

相談0円 - 24時間

365日受付 - 全国対応

- 何度でも

目次

「弁護士に相談するのは迷う…」という方は、まずは「借金減額診断」を使って借金を減額できるか診断してみましょう。

診断は無料で、3問の質問に答えるだけです。

借金、減らせる?30秒で借金減額診断する

借金の利息とは?金利の仕組みを解説

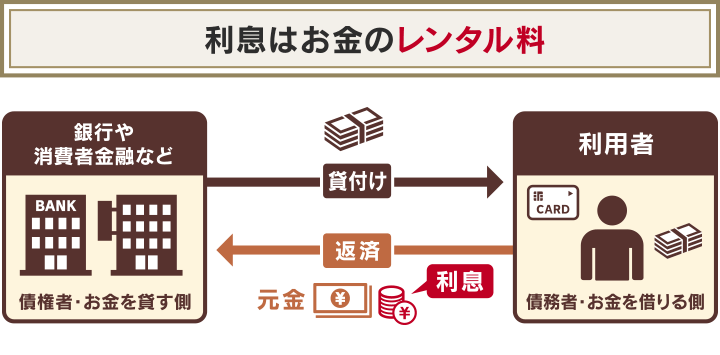

借金の利息は、簡単にいうとお金のレンタル料で、借金返済時に支払う必要があります。

利息は、通常借りたお金の額の何%かで計算され、この割合を「金利」と呼びます。

金利は法律で上限が決められていて、これを超えると罰則が科されることもあります。

以下、詳しく解説します。

利息とはお金のレンタル料のようなもの

利息とは、お金を借りたことに対する手数料として、お金を借りた側が支払う金銭のことです。つまり、お金のレンタル料といえるでしょう。

通常、お金の返済時に追加して支払いが発生します。

貸金業では、この利息によって利益を出す仕組みになっています。

なお「利子」も基本的には利息と同じ意味の言葉です。

ただし、利息はお金を貸した側が受け取る対価、利子は借りた側が支払う対価、と使い分けて使用される場合もあります。

金利は元金に対する利息の割合

利息の額面は、借入期間と、借入金額に対する割合で決められています。

この割合を「金利」と呼び、通常「%」で表示されます。

なお、「年利」「利率」といった言葉も近い意味で使われます。

用語集

金利・年利・利率とは?

用語集

金利・年利・利率とは?

- 金利:貸し借りされた金額(元金)に対する利息の割合。「%」で表示します。

- 利率:金利とほぼ同じ意味の言葉。通常「利回り」も同様のものを指します。

- 年利:1年間の利息の割合。ただし、一般に「金利」といえば、「年利」を指します。

金利は法律によって上限が決められており、場合によっては罰則が科されるケースもあります。

以下、詳しく解説します。

上限金利は法律で決められている

年利の上限は、利息制限法および出資法という法律で定められています。

利息制限法とは、お金の貸し借りで発生する、利息や遅延損害金の上限を定めている法律です。

上限金利は以下の表のとおりです。

| 借入額 | 上限金利(年利) |

|---|---|

| 10万円未満 | 年利20% |

| 10万円以上100万円未満 | 年利18% |

| 100万円以上 | 年利15% |

お金の貸し借りは、どうしても債務者が弱い立場に置かれます。

この法律は、上限金利を設定することで、借主を守ることを目的としています。

もし、利息制限法の上限を超える年利で借りた場合、上限金利を超えた部分については無効となり、上限の範囲内での利率が適用されるのです。

ケースによっては全額返済不要となり、取引全体が無効となることもあるのです(不法原因給付)。

また、違反をした貸金業者は、行政処分(登録取り消しや業務停止命令)の対象となります。

利息制限法については、以下の記事で詳しく解説しています。

出資法の上限利率を超える貸付けには罰則がある

出資法とは、金融業者などが不当に高い利率でお金を貸すことを防止するための法律です。

貸金業者が年利20%を超える貸金契約を結ぶことを禁止しています。

法律の目的は利息制限法とほぼ同じですが、利息制限法と違い、出資法には違反に対して「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方」という罰則(刑事罰)が科されます(出資法第5条2項)。

借金の利息の計算方法とは?

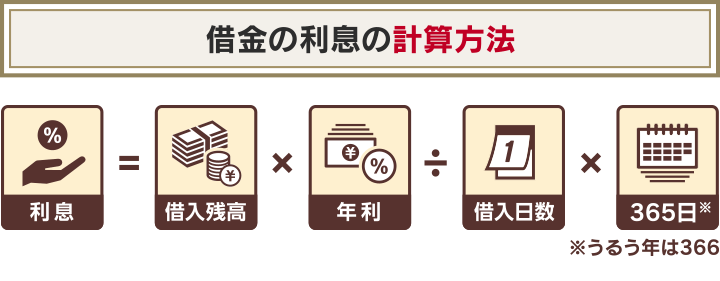

借金の利息は、以下の式に数値を当てはめることで算出できます。

例を挙げて計算方法を解説します。

借金の利息=借入残高×年利×借入日数÷365

借金の利息は、その時点での借入残高と借入期間、そして年利によって決まります。

よって、利息を導く式は以下のようになります。

借金の利息=借入残高(円)×年利(%)×借入日数(日)÷365

うるう年の場合の式は下記のとおりです。

借金の利息=借入残高(円)×年利(%)×借入日数(日)÷366

なお、利息額は小数点以下切り捨てとなります。

借金の利息計算例

借金の利息計算の例として、20万円を年利18%で借り入れ、30日で一括返済した場合の利息額を上の式で計算してみましょう。

200,000円×18%×30日÷365日=2,958円(小数点以下切り捨て)

ただし分割払いでは、返済回数を重ねる都度、借入残高と利息を計算し直す必要があるため、計算式はより複雑になります。

20万円を年利18%で借り入れ、30日後と60日後にそれぞれ元金を10万円ずつ返済(2回払い)した場合について、試算してみましょう。

【1回目の支払時に発生している利息額】

200,000円×18%×30日÷365(日)=2,958円(小数点以下切り捨て)

【1回目で100,000円を払った場合、2回目の支払時に発生している利息額】

100,000円×18%×30日÷365(日)=1,479円(小数点以下切り捨て)

総利息額 2,958円+1,479円=4,437円

※ 1回目の支払額は、100,000円+2,958円=102,958円となる

2回目の支払額は、100,000円+1,479円=101,479円となる

実際の借入時には、毎回の返済額(元金+利息)が一定となる返済方法で返すことがほとんどとなるため、計算はさらに複雑です。

毎月同額で返済する方式での利息額の例は、下の「借金の利息を借金額・年利別でシミュレーション」で詳しく提示しているため、参照してください。

借金返済で支払う利息の相場とは?上限金利とあわせて解説

金利の相場は、借入先や借入額によって異なります。

ここでは、以下のものについて紹介します。

- 消費者金融の金利相場

- 銀行カードローンの金利相場

- クレジットカードのキャッシングの金利相場

- ろうきんの金利相場

- 奨学金の金利相場

個人間での借金の相場は少し特殊なので、次の項目で解説します。

消費者金融の金利相場

消費者金融の金利は、特に初回利用については、利息制限法の上限金利かそれに近い金利が適用されるのが一般的です。

ただし、借入額が一定額以上となると、金利が下がる傾向があります。一例として、アコムの適用金利を見てみましょう。

| 契約極度額(利用枠) | 借入金利(実質年利) |

|---|---|

| 1万〜99万円 | 7.7%〜18.0% |

| 100万〜300万円 | 7.7%〜15.0% |

| 301万〜500万円 | 4.7%〜7.7% |

| 501万〜800万円 | 3.0%〜4.7% |

(※)2023年9月現在。ただし、2016年7月4日以降の契約者の適用金利。また、利用者の諸条件によって契約減額は異なります。利用時はWebページなどをご確認ください。

出典:【アコム公式FAQ】利率はいくらですか? |カードローン・キャッシングならアコム

用語集

実質年利とは?

用語集

実質年利とは?

実質年利とは、借入金額の利息に諸経費を加えた、実質的に元金以外に支払う金額を利率に換算したものです。

諸経費とは事務手数料や保証料などです。

クレジットカードのキャッシングの金利相場

クレジットカードのキャッシングの金利(実質年利)も、利息制限法で定められた上限金利と同じか、それに近い金利が適用されています。

適用金利としては15〜18%が最も多いといえます。

また、カード会社によって、利用額に応じて適用金利が変わるケースと、利用額にかぎらず、適用金利が一律に設定されているケースがあります(表参照)。

| カード会社 | 利用可能枠 | 適用金利(実質年利) |

|---|---|---|

| 楽天カード | 1万〜90万円 | 18.0% |

| イオンカード | 1,000〜300万円 | 7.8%〜18.0% |

| ニコスカード | 新規入会時は50万円を上限に審査の上、決定 |

・1回払い 14.94%〜17.94% ・リボ払い 14.94%〜17.94%(一般カード) 14.94%〜17.10%(プレミオ) 14.94%(ゴールドカード) |

(※)いずれも2023年9月現在。また、利用可能枠は利用者個々によって異なります。利用時はWebページなどをご確認ください。

出典:キャッシングサービスのご紹介|楽天カード、キャッシング _ イオンカード 暮らしのマネーサイト、NICOSカード キャッシング|クレジットカードなら三菱UFJニコス

銀行カードローンの金利相場

銀行カードローンは、消費者金融やクレジットカードのキャッシングと比較すると、上限金利が低めに設定されています。

借り入れる金額が大きくなるほど、年利も減っていきます。

| 利用限度額 | 基準年利(※) |

|---|---|

| 10万円以上〜100万円未満 | 14.0% |

| 100万円以上〜200万円未満 | 12.0% |

| 200万円以上〜300万円未満 | 9.0% |

| 300万円以上〜400万円未満 | 7.0% |

| 400万円以上〜500万円未満 | 6.0% |

| 500万円以上〜600万円未満 | 5.0% |

| 600万円以上〜800万円未満 | 4.5% |

| 800万円 | 2.0% |

(※)2023年9月現在。また、表示の基準金利は2017年7月3日以降の契約者で、「引き下げ適用」がなく、返済に遅延がない場合の適用金利です。利用時はWebページなどをご確認ください。

ろうきんの金利相場

労働金庫(略称「ろうきん」)は、おもに労働者とその家族が利用する協同組織の金融機関です。

福祉金融機関の側面を持つため、カードローンの上限金利は、銀行と比較してもかなり低く設定されています。

ただし、利用対象者が組合員かどうかなどによって、以下のように年利が異なります(中央労働金庫の場合)。

(1)団体会員の構成員(※1)の場合:7.075%

(2)生協会員の組合員および同一生計家族の場合:7.255%

(3)上記以外の一般の勤労者(※2):8.475%

また、給与振込や財形貯蓄、公共料金自動払いなどの利用によって、金利が引き下がる制度があります。引き下げ幅は上記いずれの場合も、最大で3.2%となります。

(※1)中央労働金庫に出資する労働組合、公務員等の団体、など

(※2)関東1都7県に在住、在勤の勤労者で、(1)(2)に該当しない人

出典:カードローン(マイプラン)|中央労働金庫

※上記金利は2023年9月現在のものです。利用時はWebページなどをご確認ください。

奨学金の金利相場

奨学金でも、貸与型では利息の支払いが必要となるケースも多いようですが、基本的に年利は他のローンなどと比べてとても低く抑えられています。

日本学生支援機構の奨学金であれば、市場金利にかかわらず、年利の上限は3.0%です。

なお、日本学生支援機構の奨学金では、利率の算定方法に以下の2つがあり、奨学金申込時に選択します(ただし、貸与期間中に一度だけ変更可能)。

- 利率固定方式:貸与終了時(大学卒業まで借りれば、卒業時)に貸与利率が決定し、返還終了まで固定利率として適用されます。

- 利率見直し方式:貸与終了時に貸与利率が決定し、おおむね5年ごとに利率は見直されます。基本的には、市場金利と連動する形で、利率も変動します。

令和5年度8月に貸与終了した利用者の貸与利率は、基本月額(※)の場合で、利率固定方式が年利0.905%、利率見直し方式が年利0.300%となっています。

(※)大学の場合、月額2〜12万円(1万円単位)が貸与の基本月額。他に、学部によっては増額が可能。

個人間の借金の利息はどうなる?相場は?

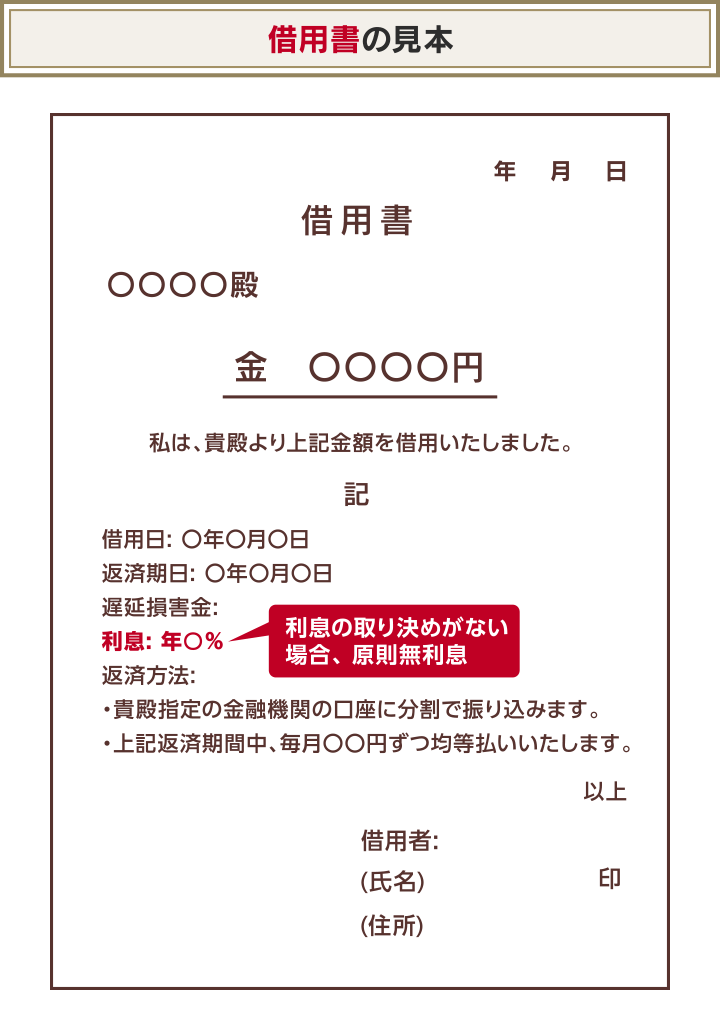

個人間の借金の場合、当事者間で取り決めがなければ、原則無利息となります。

「事前に利息を払うことには同意したが、利率の取り決めがない」という場合、最低金利の規定は3%もしくは5%です。

事前に取り決めをする利率については、個人の借金の場合は相場はありません。

ただし、個人間の貸し借りであっても、利息制限法、出資法が適用されます。

なお、SNSなどで募集をかけている個人間融資は、法外な利息を請求する「ヤミ金」の可能性もあるので注意が必要です。

以下、詳しく解説します。

借用書に取り決めがない場合は無利息が原則

民法第589条に明記されているとおり、債権者・債務者間で取り決めをしていなければ借金は無利息です。

第589条 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。

2 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。

借金をする際には、多くの場合借用書(金銭消費貸借契約書)を作成します。

この中に利息の取り決めがなく、別途債権者と同意をしていなければ、利息の支払い義務は生じません。

ただし、事前に取り決めた返済期限を守らなかった場合、特に定めがなくても法定利率(2023年時点で3%)の遅延損害金が発生するため注意しましょう。

利率を決めていなかった場合は3%か5%

個人間で「利息の支払いには合意をしていたが利率を決めていなかった」という場合、以下のような法定利率(年利)が適用されます(民法第404条2項)。

- 2020年4月1日以降に貸し借りをした借金:3%

- 2020年3月31日以前に貸し借りをした借金:5%

この法定利率は3年に一度見直されることが民法第404条3項に定められています。

法定利率に関する条文は以下のとおりです。

(法定利率)

第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。

2 法定利率は、年三パーセントとする。

3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。

法定利率については以下の記事で詳しく解説しています。

利息なしの借金は贈与税がかかることも

利息の支払いを一切行わないお金の貸し借りは、贈与と見なされて贈与税がかかることもあります。

贈与税は、個人から個人に財産が贈与された際にかかる税金です。

基本的に、1年に基礎控除額(110万円)を超える贈与があったと見なされると、以下のような税率で税金が課されます(一般贈与の場合)。

| 基礎控除後の 課税価格 |

200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 3,000万円超 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |

| 控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |

出典:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

贈与と見なされないためには、最低でも1〜2%前後の年利を設定し、借用書(金銭消費貸借契約書)を作成しておくのがよいといわれています。

個人間の借金も利息制限法の上限金利を超えた支払利息は無効

個人間の借金で事前に利息を決める場合、金融機関などからの借り入れと同様、利息制限法が適用されます。

したがって、

- 借入額10万円未満であれば年20%

- 借入額10万円以上100万円未満は年18%

- 借入額100万円以上は年15%

を超える利息部分について無効になり、債権者は取ることができません。

なお出資法では、個人間の利息について、上限を年109.5%とかなりの高金利に設定していますが、この金利の範囲内であれば返済義務が生じるというわけではありません。

注意!個人間融資はいわゆるヤミ金の場合も

SNSやインターネットの掲示板を介してお金の貸し借りを募る「個人間融資」の書き込みは、ヤミ金融業者(略称「ヤミ金」)による高利な貸付けである可能性も十分ありえるため注意が必要です。

ヤミ金融業者とは、貸金業の登録が仮にされていても、出資法で定められた上限金利を超える金利で貸付けを行う、違法な金融業者です。

誤って利用してしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれてしまう可能性も高いといえます。

ヤミ金融業者から実際に借金をしてしまった場合、契約自体が無効であり、返済義務はありません。

ただし、個人での対応・解決はなかなか難しいため、借りてしまった場合は、速やかに以下の窓口へ相談することをおすすめします。

- 警察

電話番号:#9110(各都道府県警察相談ダイヤル) - 貸金業相談・紛争解決センター

電話番号:0570-051-051(IP電話からは03-5739-3861) - 消費生活センター

電話番号:188(消費者ホットライン) - 日本弁護士連合会

- 日本司法書士会連合会

借金の利息を借金額・年利別でシミュレーション

実際に借金を返済する場合の利息分の支払額を、借金額・年利別でシミュレーションしてみましょう。

- 借金10万円を1年で返済する場合

- 借金30万円を3年で返済する場合

- 借金50万円を3年で返済する場合

- 借金100万円を5年で返済する場合

- 借金200万円を5年で返済する場合

- 借金300万円を5年で返済する場合

- 借金400万円を5年もしくは7年で返済する場合

- 借金500万円を10年で返済する場合

これらのケースの返済額と利息額を、法定金利(2020年4月1日以降)、銀行カードローンで相場となる年利、消費者金融などで相場となる年利について、それぞれ表でまとめています。

※ 返済金額はみずほ銀行「カードローン 返済金額シミュレーション」で計算しています。

※返済方法は毎月の返済額が一定となる元利均等方式での計算とします。

※概算のため、実際の返済額や返済期間と異なる場合があります。

借金の返済のコツについて詳しく知りたい方は下記記事をご覧ください。

借金10万円を1年で返済する場合の利息

借金10万円を1年で返済する場合の利息額の合計は、年利ごとに以下のようになっています。

| 年利 | 3% (法定利率) |

14% (銀行カードローンの相場) |

18% (消費者金融などの相場) |

|---|---|---|---|

| 毎月の返済額 | 9,250円 | 9,853円 | 10,078円 |

| 利息額の合計 | 1,755円 | 8,373円 | 10,852円 |

年利18%で借り入れを行っている場合は、利息を含めて実質11万円以上支払うことになります。

借金30万円を3年で返済する場合の利息

借金30万円を3年で返済する場合の利息額の合計は、年利ごとに以下のようになっています。

| 年利 | 3% (法定利率) |

14% (銀行カードローンの相場) |

18% (消費者金融などの相場) |

|---|---|---|---|

| 毎月の返済額 | 8,985円 | 10,611円 | 11,246円 |

| 利息額の合計 | 14,455円 | 71,381円 | 93,580円 |

年利18%で借り入れを行っている場合は、利息も含めると総支払額は40万円近く(元金30万円+利息93,580円)になることがわかります。

借金50万円を3年で返済する場合の利息

借金50万円を3年で返済する場合の利息額の合計は、年利ごとに以下のようになっています。

| 年利 | 3% (法定利率) |

14% (銀行カードローンの相場) |

18% (消費者金融などの相場) |

|---|---|---|---|

| 毎月の返済額 | 14,975円 | 17,686円 | 18,743円 |

| 利息額の合計 | 24,108円 | 118,984円 | 156,002円 |

年利14%、3年返済で借りると、元金50万円に対して利息分だけで12万円近く、18%だと15万円超になることがわかります。

借金50万円の返し方などについては、以下の記事で詳しく解説しています。

借金100万円を5年で返済する場合の利息

借金100万円を5年で返済する場合の利息額の合計は、年利ごとに以下のようになっています。

| 年利 | 3% (法定利率) |

12% (銀行カードローンの相場) |

15% (消費者金融などの相場) |

|---|---|---|---|

| 毎月の返済額 | 18,296円 | 22,745円 | 24,362円 |

| 利息額の合計 | 79,475円 | 341,951円 | 437,305円 |

借金が100万円と大きくなると、年利の差が利息の差によりはっきりと表れます。

3%と12%を比較すると、支払う利息額は合計で26万円以上、3%と15%では35万円以上も差があります。

借金100万円の返し方などについては、以下の記事で詳しく確認しています。

借金200万円を5年で返済する場合の利息

借金200万円を5年で返済する場合の利息額の合計は、年利ごとに以下のようになっています。

| 年利 | 3% (法定利率) |

9% (銀行カードローンの相場) |

15% (消費者金融などの相場) |

|---|---|---|---|

| 毎月の返済額 | 36,593円 | 42,390円 | 48,724円 |

| 利息額の合計 | 158,979円 | 500,965円 | 874,695円 |

借金が200万円だと、年利9%(銀行のカードローンの相場)でも返済期間5年で利息額の合計は50万円超となります。

借金200万円の返し方などについては、以下の記事で詳しく解説しています。

借金300万円を5年で返済する場合の利息

借金300万円を5年で返済する場合の利息額の合計は、年利ごとに以下のようになっています。

| 年利 | 3% (法定利率) |

7% (銀行カードローンの相場) |

15% (消費者金融などでの相場) |

|---|---|---|---|

| 毎月の返済額 | 54,889円 | 60,596円 | 73,087円 |

| 利息額の合計 | 238,478円 | 575,148円 | 1,312,060円 |

借金300万円を5年で返済すると、年利15%では利息額の合計は100万円を大きく超えます。

借金300万円の返し方などについては、以下の記事で詳しく解説しています。

借金400万円を5年もしくは7年で返済する場合の利息

借金400万円を5年で返済する場合の利息額の合計は、年利ごとに以下のようになっています。

| 年利 | 3% (法定利率) |

6% (銀行カードローンの相場) |

7.7% (消費者金融などでの相場) |

|---|---|---|---|

| 毎月の返済額 | 73,186円 | 78,847円 | 82,176円 |

| 利息額の合計 | 317,981円 | 652,007円 | 848,355円 |

400万円もの額を一社から借り入れる場合、銀行カードローンや消費者金融では金利が下がることも少なくありません。

しかし、3%と低めの利率であっても、毎月の返済額は7万円以上となり、負担は小さくないといえるでしょう。

なお、返済期間をもう少し長く見積もり、7年に設定した場合は以下のようになります。

| 年利 | 3% (法定利率) |

6% (銀行カードローンの相場) |

7.7% (消費者金融などでの相場) |

|---|---|---|---|

| 毎月の返済額 | 53,559円 | 59,296円 | 62,710円 |

| 利息額の合計 | 445,362円 | 921,538円 | 1,204,908円 |

毎月の返済額は抑えられるものの、利息総額は高くなってしまいます。

借金400万円の返し方などについては、以下の記事で詳しく解説しています。

借金500万円を10年で返済する場合の利息

借金500万円を10年で返済する場合の利息額の合計は、年利ごとに以下のようになっています。

| 年利 | 3% (法定利率) |

5% (銀行カードローンの相場) |

7.7% (消費者金融などでの相場) |

|---|---|---|---|

| 毎月の返済額 | 48,749円 | 53,598円 | 60,595円 |

| 利息額の合計 | 801,188円 | 1,378,200円 | 2,210,681円 |

借金500万円でも、返済期間を10年と見積もることで、返済額は抑えられるケースもあるでしょう。

しかし、法定利率であっても、利息額の合計額はかなりの額になってしまいます。

借金500万円の返し方などについては、以下の記事で詳しく解説しています。

借金の利息分の返済負担を減らす方法とは?

借金の利息分の返済負担を軽減したい場合、以下のような方法が選択肢になります。

- 繰り上げ返済や一括返済をする

- 低金利のローンに借り換える

- おまとめローンを利用して金利を下げる

- 任意整理で利息の減額・カットを図る

もしすでに「毎月利息分しか払っていない」という状態であれば、任意整理を検討した方がよいでしょう。

それぞれの方法について解説します。

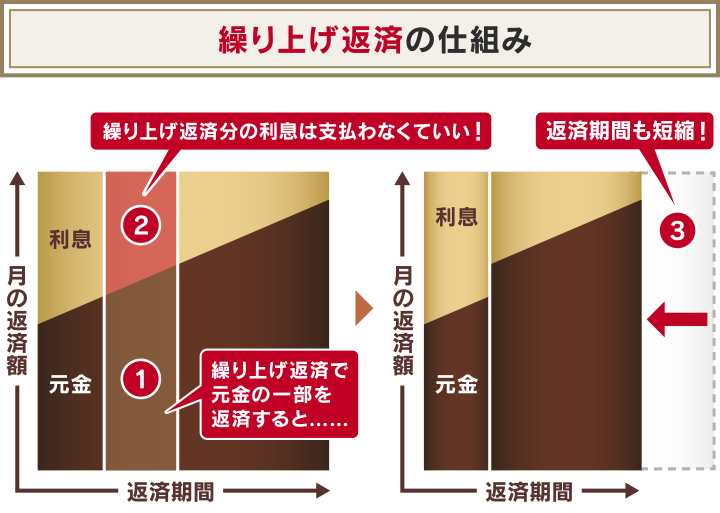

繰り上げ返済や一括返済をする

ボーナス支給や臨時収入などがあった際に繰り上げ返済を行うことで、利息分の返済の負担軽減が期待できます。

繰り上げ返済とは、通常の返済とは別に追加で返済する方法で、残額をすべて繰り上げ返済してしまえば一括返済となります。

繰り上げ返済をすることで返済期間が短縮され、その分の支払利息も軽減されることになります。

注意点としては、繰り上げ返済は、総返済額が減額となるという点で返済の負担軽減となりますが、毎月の返済額は変わらないことが挙げられます(※)。

したがって、毎月の返済が厳しい場合は、効果的とはいえません。

また、繰り上げ返済を行う際、金融機関によっては別途手数料が発生する場合があります。

(※)繰り上げ返済には、毎月の返済額を減額する「返済額軽減型」という方法もありますが、これを選択できるのはおもに住宅ローンとなります。

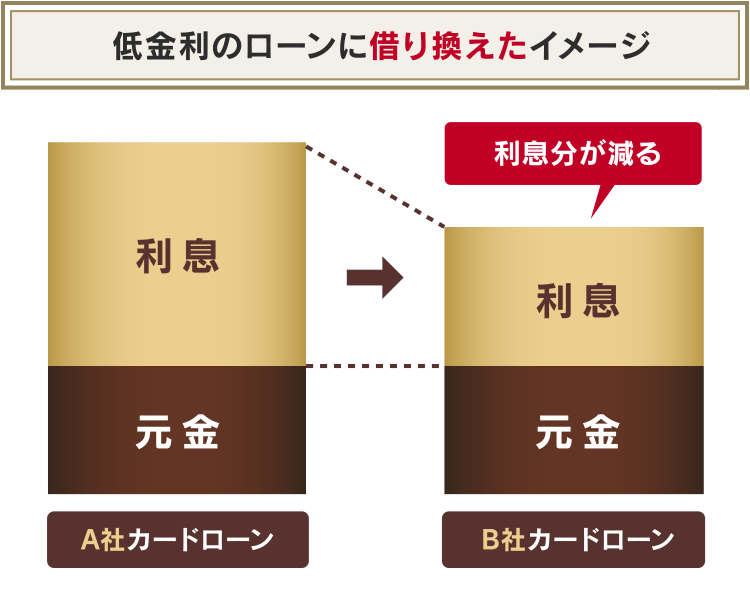

低金利のローンに借り換える

現在借り入れているローンなどから、より金利の低いローンなどに借り換えることができれば、その後の支払利息が減るため、返済の総額を減らすことができます。

また、残りの返済期間と回数が借り換え後も同じであれば、毎月の返済額も減額されます。

ただし、以下の点に注意が必要です。

- 借り換えを希望しても、新たなローンの条件や債務者の利用状況によっては、必ずしもより低い金利で借りられるとはかぎらない

- 低金利での借り換えができても、元金は減らず、利息自体は発生するので、借金問題の根本的な解決となるわけではない

借金の借り換えについては以下の記事で詳しく解説しています。

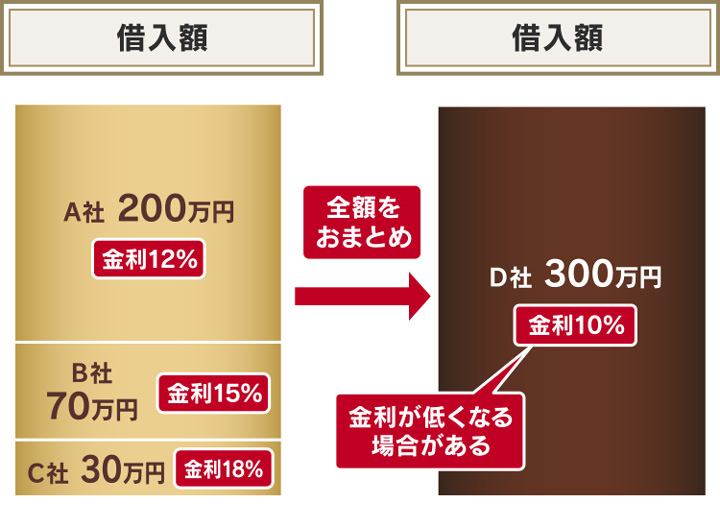

おまとめローンを利用して金利を下げる

おまとめローンとは、複数の金融機関から借り入れをしているローンを一つのローンにまとめてしまう金融商品のことです。

銀行や信用金庫などが扱っており、借入先を一つにまとめることで、借入金の管理がしやすくなるほか、金利が下がる可能性があります。

ただし、以下の点には注意が必要です。

- ローンを一本化しても、必ずしも金利が下がるとはかぎらない

- おまとめローンは審査が比較的厳しい傾向があるため、収支が釣り合わなくなっている場合などは利用時の審査に通らないこともある

- 借り換え同様、おまとめローンを利用しても、元金は減らず利息自体は発生するので、借金問題の根本的な解決とはならない

おまとめローン(借金の一本化)については以下の記事で詳しく解説しています。

任意整理で利息の減額・カットを図る

任意整理は、一般的に債権者と交渉して将来利息(これから払う利息)などをカット・減額し、残額を3〜5年で分割返済するものです。

これまで毎月利息の支払いのみに終始していた場合も、その分を元金返済に充てることができます。

任意整理は、借金問題を正当に解決する「債務整理」の方法の一つです。

任意整理は他の債務整理と異なり、裁判所を介さないため、住宅ローンや自動車ローンを対象から外すことができます。

それにより、自宅や車を手放さずに借金問題を解決することも可能です。

デメリットとしては、残額完済から約5年間、信用情報機関に事故情報が登録され(いわゆる「ブラックリストに載る」)、その間クレジットカード、各種ローンやキャッシングの利用が原則できないということが挙げられます。

任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。

個人間の借金についても、債務整理をすることはできます。

一般的な貸金業者からの借金とは異なり「任意整理」という手段はあまりとられませんが、弁護士などの法律の専門家に仲介してもらい、返済方法などについて交渉を進めることは可能です。

また、個人間の借金での取り立てなどは貸金業法では規制されておらず、トラブルになる可能性は否めないため、事前に弁護士などの法律の専門家に依頼しておくのも、有効な選択肢でしょう。

友人・知人間の借金を債務整理できるかについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

なお、債務整理には任意整理のほかに自己破産や個人再生という方法があります。

「利息分だけではなく、元金も返済が難しい」という場合には選択肢となるでしょう。

次の項から解説します。

自己破産では原則借金の全額が支払い免除される

自己破産とは債務整理の一つで、一部の債務(非免責債権)を除き、すべての借金の支払い義務を免除してもらう方法です。

裁判所の許可を得て借金をゼロにできるという点が大きなメリットですが、以下のようなデメリットがあります。

- いわゆる「ブラックリスト」に掲載される

- 一定以上の価値をもつ家や車などの財産は回収される

- 国の機関紙である「官報」に個人情報が載る

自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。

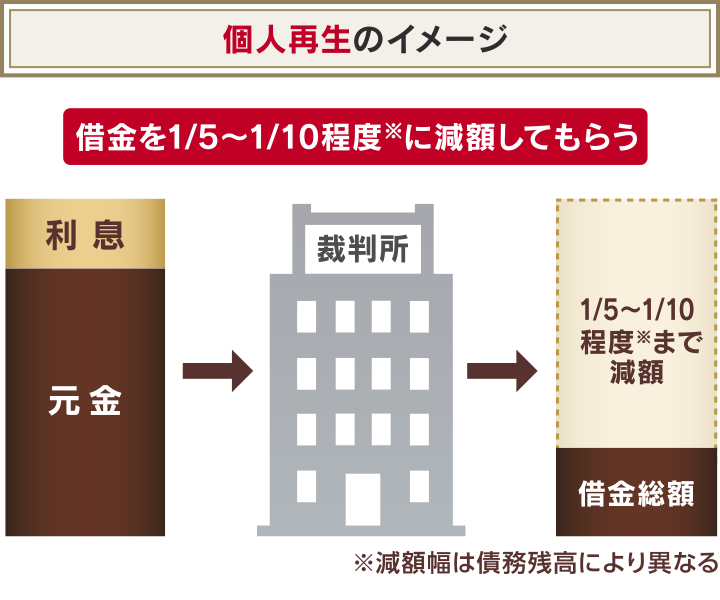

個人再生では借金の元金ごと大幅に減額できる可能性がある

個人再生とは、裁判所を介して借金を減額してもらう債務整理の方法の一つです。

借金額の5分の1〜10分の1程度への圧縮を目指します(ただし、100万円以下にはなりません)。

返済期間は原則3年間(最長5年間)で、無理のない分割返済を目指します。

「住宅ローン特則」を利用すれば住宅ローン支払い中の住宅を手元に残すこともできます。

個人再生の住宅ローン特則については以下の記事で詳しく解説しています。

ただし、以下のようなデメリットもあります。

- 5〜7年程度、いわゆる「ブラックリスト」に掲載される

- 「官報」に個人情報が掲載される

- 手続きが煩雑でかかる期間も長い

個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。

借金の利息の返済が苦しくなったら弁護士に相談を

「しばらく借金の利息分しか返済できていない」という方や「利息の計算をしてみたら、完済までの年数があまりにも長かった」という方は、弁護士法人・響の無料相談をご利用ください。

相談・問合せ実績43万件以上の弁護士法人・響には、債務整理案件の解決実績豊富な弁護士が在籍しています。

法律知識・実務知識ともに豊富な弁護士は、どのような借金問題の解決方法が適しているか、状況に合わせて的確なアドバイスをくれます。

また、債務整理という方法を選択する場合、法律の知識や交渉の経験がない一般の人が自分で進めることは難しいケースも少なくありません。

法律の専門家であり、交渉にも慣れている弁護士であれば、スムーズな処理が可能です。

借金問題は、返済が難しい状態のまま放置しても解決されません。

守秘義務のある弁護士であれば、周囲の方に借金の事実を知られずに相談可能です。

まずは24時間・365日相談受付中の弁護士法人・響の無料相談をお気軽にご利用ください。

-

借金減額できるか

無料相談する- 何度でも

相談0円 - 24時間

365日受付 - 全国対応

- 何度でも