水道代を支払えずに滞納すると、数日で水道局から「水道料金未納通知書」が届きます。その後2〜4ヶ月程度で水道を止められる可能性があります。

ただし、実際の対応は住んでいる自治体によって異なるため、注意が必要です。

水道代を滞納してしまった場合の対処法としては、次のようなものが挙げられます。

- 支払いを忘れていた場合はコンビニや金融機関で支払う

- 一時的に支払いができない場合は水道局や水道課に連絡する

- すぐの支払いが難しい場合は公的支援を利用する

この記事では、水道代を滞納してから水道が止まるまでの流れ、滞納によるペナルティ、対処法などについて解説します。

もし、借金の返済に追われて水道代を滞納している場合は、弁護士法人・響にご相談ください。借金の状況に応じて、適切な解決策を提案させていただきます。

-

差押え回避方法について

無料相談する- 何度でも

相談0円 - 24時間

365日受付 - 全国対応

- 何度でも

目次

水道代を滞納するといつ止まる?

水道は、電気やガスなどを含めたライフラインの中でも、特に重要なひとつです。そのため、水道代を滞納したからといって、すぐに止まるわけではありません。

実際に水道が止まるタイミングとして一般的なのは、水道代を滞納してから数日し、水道局から「水道料金未納通知書」が届いた2〜4ヶ月後です。

ただし、実際の対応は自治体によって異なります。もし滞納してしまった場合は、住んでいる自治体の水道局に確認してみるといいでしょう。

各自治体の水道に関する規程は、「地域名+給水停止規程」などで検索すると確認できます。

各自治体が定める期限までに水道代を支払えば、水道が止められることはないでしょう。

東京都の場合は、東京都給水条例で、「(水道事業の)管理者は、『水道使用者……が、(水道料金等の)費用を指定期限内に納入しないとき』は、水道使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。」と定めています。

第32条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

4号 水道使用者又はその委任を受けた者が、第8条第1項の設計費、同条の工事費、第22条の料金、第29条の手数料(同条第1項第1号、第5号、第6号及び第9号から第13号までに掲げるものを除く。)又は第33条第2項の切離しに要した費用を指定期限内に納入しないとき。

(引用元:「東京都給水条例」)

給水停止は違法ではない

水は生命の維持に欠かせないもので、重要なライフラインだと説明しました。そのため、水道の停止は違法にも思えますが、決して違法行為ではありません。

水道法第15条第3項で次のように、「使用者が料金を支払わないときは給水を停止できる」と、定められています。

第15条第3項 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないとき、正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとき、その他正当な理由があるときは、前項本文の規定にかかわらず、その理由が継続する間、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。

(引用元:「水道法 | e-Gov法令検索」)

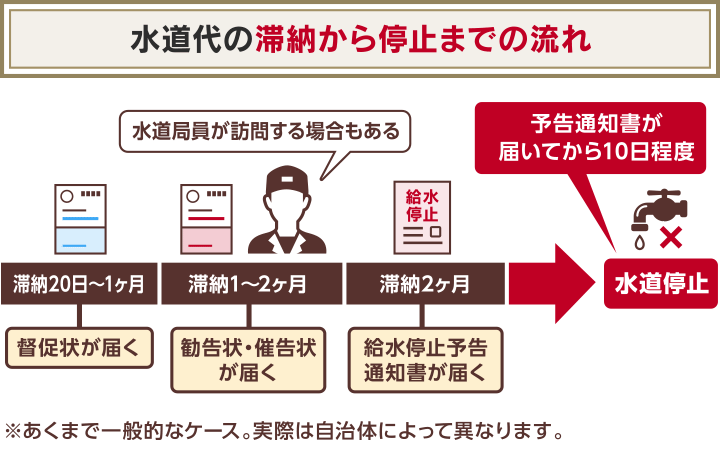

水道代の滞納から停止までの流れ

水道代を滞納してから水道が停止されるまでの流れは、一般的に以下のようになると考えられます。

それぞれの項目について、詳しく解説していきましょう。

【滞納20日〜1ヶ月】:督促状が届く

水道代を滞納すると数日後、水道料金未納通知書が届きます。

水道料金未納通知書が届いてからも水道代を支払わず、1ヶ月程度が経過すると、水道局から督促状が届きます。

督促状は、水道代の支払いを促す内容のものですが、これにより直ちに水道の停止に繋がるわけではなく、そこまで深刻度の高いものではありません。

督促状が届いた時点で、コンビニや金融機関で水道代を支払えば、大きな問題につながることはないでしょう。

督促状に請求書が同封されている場合は、その請求書を使って支払いましょう。同封されていない場合は、それ以前に送付された請求書で支払うことができます。

【滞納1〜2ヶ月】:勧告状・催告状が届く

督促状の納付期限を過ぎても水道代を支払わないでいると、水道局から勧告状または催告状が届きます。

いずれも督促状よりも厳しい文面で、水道代を請求する旨が記載された文書です。

基本的に請求書が同封されているので、その請求書を使ってコンビニなどで支払いましょう。自治体によっては、水道局で支払わなければいけないケースもあります。

勧告状・催告状が届いた時点で水道代を支払えば、まだ大きな問題になることはありません。

【滞納1〜2ヶ月】:水道局員が自宅に訪問する場合もある

自治体によって異なりますが、勧告状・催告状と同じ時期に、水道局員が自宅に訪ねてくるところもあります。

「水道代滞納の場合は、水道局員が訪問する」と規定している自治体もあるので、事前に確認しておくといいでしょう。

水道局員が訪ねてきたことで、家族や近所に水道代を滞納していることがバレる可能性もありますので、注意しましょう。

また、このときに水道局員から、水道停止の予告をされるケースもあります。

【滞納2ヶ月】:給水停止予告通知書が届く

勧告状・催告状も無視して、水道代を支払わずにいると、水道局から給水停止予告通知書が届きます。

給水停止予告通知書は、水道局からの最後通告と考えましょう。

この時点で水道代を支払えば特に問題はありません。しかし、支払わなかった場合は水道が止まる可能性が高いといえます。

文書で送られてくることがほとんどですが、自治体によっては水道局から電話がかかってきたり、水道局員が訪ねてきたりして、給水停止予告を行うケースもあります。

【予告通知書が届いてから10日程度】:水道停止

給水停止予告通知書が届いても水道代を支払わないと、水道が止まります。

給水停止予告通知書が届いてから給水停止になるまでの期間は、自治体によって異なりますが、一般的には10日程度です。

ただし、水道代を支払った時点で、再び利用再開できます。ガス・電気とは異なり、水道は自治体や水道局で強制解約ができないからです(水道法第15条第1項)。

第15条第1項 水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。

(引用元:「水道法 | e-Gov法令検索」)

滞納した水道代は基本的に一括で支払うことになりますが、自治体によっては分割払いにできるところもあります。

詳しくは、住んでいる自治体の水道に関する規程を確認したり、問い合わせをしてみましょう。

水道代を滞納するとどんなペナルティがある?

水道代を滞納することによって、水道が停止するだけでなく、さまざまなペナルティが科せられます。

具体的には、次のようなペナルティが考えられます。

- 遅延損害金が発生する

- クレジットカード払いはブラックリスト入りの可能性がある

- 強制執行による差押えが行われる

以下で、具体的に解説します。

遅延損害金が発生する

納付期限までに水道代を支払わなかった場合、納付期限の翌日から遅延損害金が発生します。

遅延損害金とは、支払いを滞納した際に、損害を賠償するために発生するもの。基本的には、水道代に一定の利率をかけて算出されます。

遅延損害金=支払残高(円)×遅延損害金の利率(%)÷365※(日)×滞納日数(日)

※うるう年は366

利率は自治体によって異なりますが、民法第404条で定められている法定利率「年率3.0%」としているところが多いといえます。

たとえば、水道代1万円を60日間滞納した際の遅延損害金(年率3.0%の場合)は、次のように計算されます。

【1万円×3%÷365日×60日=49円(小数点以下切り捨て)】

遅延損害金については、以下の記事で詳しく解説しています。

クレジットカード払いはブラックリスト入りの可能性アリ

水道代をクレジットカード払いにしている場合は、その支払いを怠ると信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る状態)可能性があります。

用語集

信用情報機関とは?

用語集

信用情報機関とは?

クレジットカードやローンなどの契約内容や支払い状況(残高や滞納情報など)を金融機関や貸金業者から収集・蓄積し、信用情報として必要に応じて提供する機関。

日本には以下の信用情報機関がある。

地方自治体や水道局は信用情報機関に加盟していないため、水道代を滞納したからといって、その事自体でブラックリストに載ることはありません。

しかし、クレジットカード払いにしている場合は、水道代の滞納=クレジットカードの支払いの滞納ということになり、ブラックリストに載る可能性が出てくるのです。

ブラックリストに載ると、金融機関に返済能力に問題があると判断され、以下のような影響を受けます。

- クレジットカードやローンなどの新規申込時の審査に原則、通らなくなる

- 契約中のクレジットカードやカードローンなどが強制解約になる

- 賃貸契約ができなくなる場合がある

- 携帯電話端末の分割購入ができなくなる場合がある

- 他人のローンや奨学金などの保証人になれない

ブラックリストに載ることの影響については、以下の記事で詳しく解説しています。

強制執行による差押え

水道代の滞納から財産の差押えに発展するケースは極めてまれですが、法的には「差押えをしてもいい」ことになっています。

差押えをされると、住む場所を失うだけでなく、貴重な財産を手放すことになりますので注意しなければなりません。

なお、上水道料金に関しては裁判を経て差押えという手順が踏まれますが、下水道料金に関しては裁判をしなくても差押えが可能となっているのです。

なぜなら下水道使用料は地方自治法上公債権であり、税金に準ずるものとされているからです(地方自治法附則第6条第3号)。

第6条 他の法律で定めるもののほか、第231条の3第3項に規定する法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入は、次に掲げる普通地方公共団体の歳入とする。

(略)

3号 下水道法(昭和33年法律第79号)第18条から第20条まで(第25条の30において第18条及び第18条の2を準用する場合を含む。)の規定により徴収すべき損傷負担金、汚濁原因者負担金、工事負担金及び使用料

(引用元:「地方自治法 | e-Gov法令検索」)

そのため、国税徴収法に基づいて、水道局が自主的に銀行などの各関係団体に対する調査を行うことができ、そのうえで裁判所を通さずに差押えを執行できるのです。

差押えの対象となる財産は、次のものが挙げられます。

- 手取り給与の4分の1、手取りが44万円を超えるときは33万円を超過した分

- 一定以上の現金、預貯金、生命保険など

- 自動車、バイク、貴金属、骨とう品など

- 土地、建物などの不動産

差押えによって、回収された金額は水道代の未払い分に充てられます。

それでも完済できなかった場合、原則として完済するまで給水は再開されませんので注意してください。

差押えについては、以下の記事で詳しく解説しています。

水道代を滞納してしまったらどうすればいい?対処法を解説

水道代を滞納してしまった場合は、できるだけ早く支払うことが大切です。

ただ、どうしても水道代を捻出できないという場合は、次の方法を検討しましょう。

- 支払いを忘れていた場合はコンビニや金融機関で支払う

- 一時的に支払いができない場合は水道局・水道課に連絡する

- すぐの支払いが厳しい場合は公的支援制度を利用する

それぞれの対処法について、解説していきましょう。

支払いを忘れていた場合はコンビニや金融機関で支払う

うっかり水道代の支払いを忘れて、納付期限を過ぎてしまった場合は、督促状に同封されている請求書ですぐに支払うようにしましょう。

請求書での支払いは、次の場所で行えます。

- コンビニエンスストア

- 金融機関

- ゆうちょ銀行

自治体によっては、請求書に記載されているバーコードをスマートフォンのカメラで読み取ることで、スマートフォン決済も可能です。自宅で支払いを済ませる手軽な方法といえるでしょう。

コンビニや金融機関での支払いが面倒という人は、次の支払い方法を申し込み、自動的に支払われるようにしておくと安心です。

- 口座振替による支払い

- クレジットカードによる支払い

どちらの支払い方法も、水道局の窓口や郵送で申し込みができます。一度申し込めば、その後は自動で引き落とされるので、支払い忘れを防げるでしょう。

一時的に支払いができない場合は水道局・水道課に連絡する

一時的に水道代の支払いが困難になってしまったという場合は、水道局または自治体の水道課に連絡し、相談してみましょう。

分割払いや納付期限の猶予、水道代の減免などに応じてもらえる可能性があります。

東京都では、次のケースに該当する場合、水道代の減免を申請することができます。

- 生活保護法による「生活扶助」「教育扶助」「住宅扶助」「医療扶助」「介護扶助」を受給している

- 「児童扶養手当」または「特別児童扶養手当」を受給している

- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による「生活支援給付」「住宅支援給付」「医療支援給付」「介護支援給付」を受給している

- 東日本大震災により避難している

- 老齢福祉年金(みどり色の手帳の国民年金証書)を受給している

(参照元:東京都水道局「水道料金・下水道料金の減免のご案内」)

自治体によって減免の条件や対象は異なるため、事前に確認しましょう。

すぐの支払いが厳しい場合は公的支援制度を利用する

生活が困窮していて、すぐに水道代の支払いができないという場合は、公的な融資や給付金を利用して支払うという方法も考えられます。

利用できる制度には、以下のようなものがあります。

- 生活支援費

- 一時生活再建費

- 住居確保給付金

- 生活保護

制度によって利用条件や給付額などが異なるため、それぞれについて解説していきましょう。

生活支援費

生活支援費とは、失業や減収などが原因で生活が立ち行かなくなった世帯が、生活再建に向けて就職活動を行う間の生活費として支給されるお金のこと。

国が設けている総合支援資金の一種です。

| 利用条件 | ・失業等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために、生活費及び一時的な資金を必要としていること ・貸付けを行うことにより自立が見込まれる世帯であること など |

| 借りられる金額 (目安) |

・複数世帯:月額20万円以内の必要額 ・単身世帯:月額15万円以内の必要額 ※貸付期間は原則6ヶ月(初回申請期間は原則3ヶ月) |

| 金利 | ・連帯保証人を立てられる場合:無利子 ・連帯保証人を立てられない場合:年1.5% |

| 問い合わせ先 | 居住区の社会福祉協議会 |

(参照元:総合支援資金のご案内)

貸付期間は原則6ヶ月(初回申請期間は原則3ヶ月)とされていますが、生活の状況によっては延長も可能となっています。

連帯保証人を立てられる場合は無利子で借りられますが、立てられない場合は年1.5%の利子がつきます。

据置期間は6ヶ月、返済期間が10年以内で、分割での返済が可能です。

一時生活再建費

一時生活再建費は、総合支援資金の一種で、生活再建のために一時的に自治体から借りられるお金のこと。生活支援費または住居確保給付金の申請者が対象となります。| 利用条件 | ・失業等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために、生活費及び一時的な資金を必要としていること ・貸付けを行うことにより自立が見込まれる世帯であること など |

| 借りられる金額 (目安) |

・60万円以内の必要額 ※一括交付 |

| 金利 | ・連帯保証人を立てられる場合:無利子 ・連帯保証人を立てられない場合:年1.5% |

| 問い合わせ先 | ・居住区の社会福祉協議会 |

(参照元:総合支援資金のご案内)

貸付額は60万円以内で、一括交付となるところが、生活支援費との違いです。

生活支援費も一時生活再建費も、あくまでも貸付けであり、返済の必要があることを忘れないようにしましょう。

また、申請時には審査があるため、必ず借りられるわけではないことも覚えておいたほうがいいでしょう。

住居確保給付金

住居確保給付金とは、離職や廃業、減収などで困窮している世帯を対象にした給付金です。実際の家賃額の原則3ヶ月分(延長は2回まで、最大9ヶ月)が支給されます。

| 利用条件 | ・離職・廃業後2年以内、もしくは、個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している ・市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12と、家賃(ただし、上限あり)の合計額を超えていない など |

| 支給金額 (目安) |

・家賃の3ヶ月分 ※延長は2回まで、最大9ヶ月 |

| 問い合わせ先 | ・最寄りの自立相談支援機関 |

(参照元:厚生労働省「住居確保給付金 制度概要」)

月々の家賃額には、自治体ごとに定められた上限(生活保護制度の住宅扶助額)が設けられます。

住居確保給付金は貸付けではないため、返済は不要ですが、いくつかの利用条件が設けられています。

住居確保給付金の申請や相談は、最寄りの自立相談支援機関で受け付けています。

生活保護

生活保護とは、最低限度の生活の保障と自立の助長を図ることを目的に、生活の困窮度に応じて、国が保護を行う制度。

年齢や世帯人数などによって定められる最低生活費を収入が下回る場合に、生活保護を受給することができます。

| 利用条件 | ・預貯金、生活に利用されていない土地・家屋などの財産がない ・働くことができない ・受けられる給付(年金や手当など)がない ・親族などから援助を受けることができない など |

| 支給される費用 | ・生活扶助(食費・被服費・光熱費等、日常生活に必要な費用) ・住宅扶助(アパート等の家賃) ・教育扶助(義務教育を受けるために必要な学用品費) ・医療扶助(医療サービスの費用) ・介護扶助(介護サービスの費用) ・出産扶助(出産費用) ・生業扶助(就労に必要な技能の修得等にかかる費用) ・葬祭扶助(葬祭費用) など |

| 問い合わせ先 | ・居住区の福祉事務所 |

(参照元:厚生労働省「生活保護制度」)

生活保護申請中・受給中であれば、多くの場合、水道代の供給停止までの期間を猶予してもらえます。

生活保護の申請は、住んでいる地域の福祉事務所で行います。

受給すべきかどうかは、ケースワーカーと相談しながら決めていくとよいでしょう。

借金の返済で水道代が払えない場合は弁護士に相談を

借金の返済で手一杯という理由で水道代を支払えない場合は、弁護士への相談を検討しましょう。

弁護士に債務整理の手続きを依頼することで、水道代滞納の原因となっている借金を解決できる可能性があります。

借金を解決できれば、水道代を支払える余地が出てくるでしょう。

債務整理は借金の減額や免除をしてもらう方法

債務整理とは、借金の減額や免除などについて、債権者(お金を貸した側)の合意または裁判所の決定に基づいて借金問題を解決する方法です。

債務整理には大きく分けて、以下の3つの方法があります。

| 任意整理 | 借入先と交渉して無理のない返済方法を決める方法。将来利息や遅延損害金(※)をカットし、残った元金を3〜5年で返済する内容により和解を目指すことが一般的 |

| 個人再生 | 裁判所を介して返済額を原則として5分の1〜10分の1程度(最低100万円まで)に減免し、原則3年(認められれば5年)で返済する方法 |

| 自己破産 | 裁判所に返済が不可能であることを認めてもらい、一部の債務を除き借金を全額免除にしてもらう方法 |

※金融機関によってはカットできない場合もあります

債務整理は基本的に、水道代以外にも借金があるときの選択肢となります。

というのも債務整理は、滞納している水道代を対象にすることにあまり意味がないからです。

- 【任意整理の場合】

水道代は滞納しても利息が発生することはなく、遅延損害金も微々たるものになります。 - 【個人再生の場合】

個人再生開始前6ヶ月の水道代は民法によって先取特権が成立するため、個人再生の対象にはなりません。 - 【自己破産の場合】

上水道料金は免責となります。ただし、下水道料金は非免責債権となるため、免責の対象にはなりません。

借金の返済が苦しい方は弁護士法人・響にご相談ください

債務整理を行うべきか、判断に迷う場合は、弁護士法人・響にご相談ください。

弁護士が借金の状況や収入などを踏まえたうえで、債務整理を行うほうがいいか判断し、アドバイスすることができます。

債務整理をご依頼いただいた場合は、委任契約が成立した時点で、債権者に「受任通知」を送付します。受任通知の送付後は、原則として以後、債権者からの取り立ては止まります。

弁護士法人・響は、債務整理の相談実績が43万件以上(2023年9月時点)ありますので、安心してご相談ください。

ご相談は24時間365日、無料で受け付けています。

水道代を滞納したまま引っ越しするとどうなる?

水道代を支払わないまま引っ越しをしたとしても、滞納した水道代を踏み倒せるわけではありません。

引っ越しの際、水道局に転居届を送付することが義務付けられており、転居先が知られてしまうからです。

仮に転居届を出さなかったとしても、次の理由で転居先が知られてしまう可能性は高いといえます。

- 同じ自治体の中での引っ越しの場合は、転居届がなかったとしても自治体の中で情報共有される

- 異なる自治体に引っ越す場合も、水道局に以下の連絡が入ることで転居したことが知られる

・手放した家の次の居住者が開栓手続きの連絡をする

・賃貸の場合、ハウスクリーニング業者が連絡する

そもそも水道局は強力な調査権を保有しているため、滞納している利用者の状況を調べることができると考えておきましょう。

たとえ一時的に水道代を支払えなかったとしても、そのまま放置せず、忘れずに支払うようにしましょう。

水道代の時効成立は難しい

水道代の支払いにも時効(正式には消滅時効)があります。

ただし、消滅時効の成立は難しいといえます。

消滅時効とは、一定期間権利が行使されなかった場合に、その権利が消滅する制度のこと。水道代の場合は、水道局が水道代を請求する権利を指します。

水道代の消滅時効が成立する期間は、2020年4月の民法改正の前後で異なります。

| 民法改正前 (2020年3月31日以前) |

上水=2年(旧民法173条)、下水=5年(地方自治法225条及び同法236条) |

| 民法改正後 (2020年4月1日以降) |

上下水=一律5年 |

(参照元:厚生労働省「民法の一部を改正する法律の施行について」)

民法改正前の成立期間は、民法改正前(2020年3月31日以前)に利用契約を結んでいたケースが該当します。

消滅時効の成立期間は、水道局が督促状や勧告状を送付することでリセットされる(時効の更新)という特徴があるため、消滅時効が成立することはほとんどないといえます。

消滅時効があるからといって放置せず、支払えるときにきちんと水道代を支払うことが大切です。

消滅時効については、以下の記事で詳しく解説しています。

値上がりが続く水道代は今後どうなる?

近年、さまざまな物価が上昇していますが(2023年9月時点)、水道代もそのひとつといえます。

水道代が上がっている理由は、さまざまなものが考えられます。

- 人口減にともなう水需要の減少で収支悪化が見込まれる

- 水道設備や水道管の老朽化で修繕が必要

- 電気代高騰によって送水などの費用が上がっている

- 消費税増税にともなって増税分を転嫁する必要がある

今後、人口減や設備の老朽化はさらに進み、電気代の値上がりも続くことが考えられます。

それにともなって、水道代がさらに引き上げられる可能性があるといえるでしょう。

(参照元:朝日新聞デジタル「水道料値上げ自治体4割 20年度以降、電気代高騰が追い打ち 静岡」)

-

差押え回避方法について

無料相談する- 何度でも

相談0円 - 24時間

365日受付 - 全国対応

- 何度でも