- 弁護士会所属

- 第二東京弁護士会 第57615号

- 出身地

- 千葉県

- 出身大学

- 明治大学法学部 明治大学法科大学院

- 保有資格

- 弁護士・行政書士・宅地建物取引士

- コメント

- ご希望に沿えるよう最善を尽くしていきます。まずは相談だけでもしてみてはいかがでしょうか。

「アビリオ債権回収から電話がきたけど、無視しても大丈夫?」

0120953761や0120049292は「アビリオ債権回収株式会社」の電話番号で、借金の督促である可能性があります。

アビリオ債権回収とは、金融機関や貸金業者に代わって借金の回収を行う、法務省に認可された正当な会社です。

連絡を無視し続けると、裁判所からの督促が届き、財産の差押えになる可能性もあるので適切に対応する必要があります。

この記事では、アビリオ債権回収会社の詳細や、督促された場合のリスクと対処法を解説します。

どうしても返済できない場合は、弁護士に依頼することで借金の減額や返済の免除を行うことも可能です。

弁護士法人・響では、借金問題のご相談を24時間365日受け付けています。相談は何度でも無料ですので、アビリオ債権回収からの督促でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

相談無料 全国対応 24時間受付対応

- 債権回収会社の督促を止められる

- 今お金がなくても依頼可能!

- 相談は何度でも無料

- 月々の返済額を5万→2万に減額できた事例あり

債権回収会社は、借金を回収するプロです。安易に個人で督促に対応しようとすると、減額できたはずの借金を支払うリスクがあります。

目次

弁護士に相談するのは不安…という方は「借金減額診断」をお試しください。たった3問の質問に回答するだけで、借金を減額できるか無料で診断できます。

債務整理で借金を減額できる?30秒で借金減額診断する

※弁護士には守秘義務があり、減額診断の過程で入力いただいた情報を他の目的で利用したり、お問い合わせ内容をご家族やお勤め先など他人にお知らせすることは一切ありません。

アビリオ債権回収株式会社とは?

「アビリオ債権回収株式会社(以下アビリオ債権回収)」は、国から認可を受けて借金の回収事業を行っている債権回収会社(サービサー)です。

三井住友銀行などと同じ三井住友フィナンシャルグループ(SMBCグループ)の一社として事業を行っており、悪徳業者ではありません。

親会社であるプロミス株式会社(現SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)が、2012年にSMBCグループの完全子会社となったことで、アビリオ債権回収もSMBCグループの一角を占める正当な会社なのです。

- 設立:1999(平成11)年3月4日

- 資本金:5億円

- 株主:SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 100%出資

- 事業内容:債権の譲受業務・債権の管理・回収受託業務・債権売買業務 など

アビリオ債権回収は、元債権者(お金を貸した会社)に代わって請求を行っているので、連絡が来た際には、身に覚えがないと思っても内容を確認をして対応する必要があります。

用語集

債権回収会社(サービサーとは)とは?

用語集

債権回収会社(サービサーとは)とは?

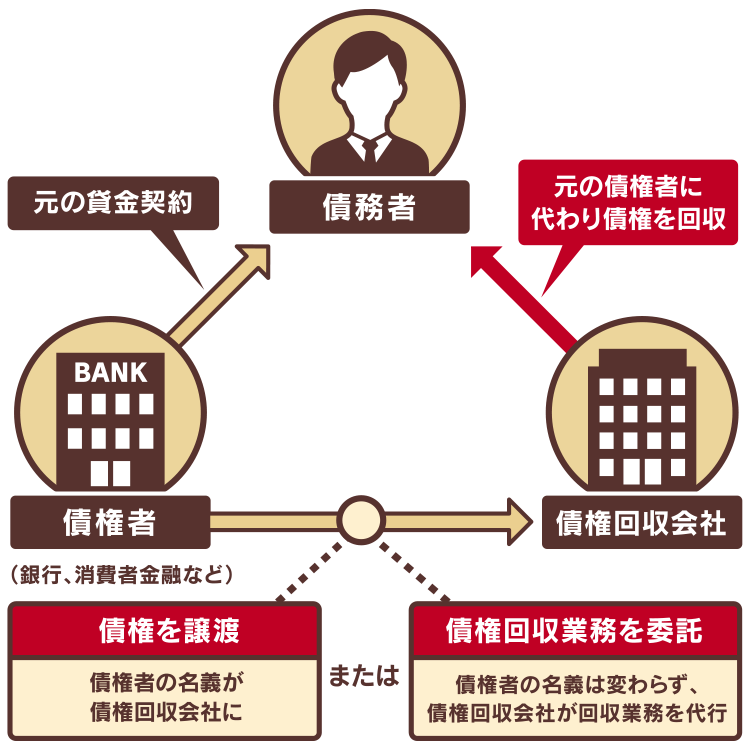

銀行や消費者金融などの金融機関から委託をされたり、譲り受けたりした債権(借金を回収する権利)の管理や回収を行う会社です。

債権の回収業務は、かつて弁護士のみに認められた業務でしたが、1998年に「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」が施行され、民間企業にも認められるようになりました。

なぜアビリオ債権回収株式会社から督促がくるの?

アビリオ債権回収は、さまざまな金融機関や貸金業者から債権(返済を要求する権利)を正当に譲り受けて、督促を行っています。

金融機関や貸金業者からの借入れを数ヶ月間滞納していると、アビリオ債権回収に債権譲渡され、以降アビリオ債権回収から督促がくるのです。

そのため、次のような会社から過去に借入れをしている場合は、アビリオ債権回収から督促がくる可能性があるのです。

〈アビリオ債権回収に債権譲渡する会社の例〉

- SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス・アットローン・SMBCモビット)

- 三井住友カード

- 三井住友トラスト・カード

- 新生ファイナンシャル(レイク)

- ジャックス

- アイフルビジネスファイナンス(旧ビジネクスト)

- クラヴィス(旧クオークローン)

- オリックス・クレジット など

アビリオ債権回収に心当たりがなくても、上記の会社から借入れをしていないかを確認してみましょう。

債権譲渡については下記記事で詳しく解説しています。

アビリオ債権回収株式会社からの督促は一括請求

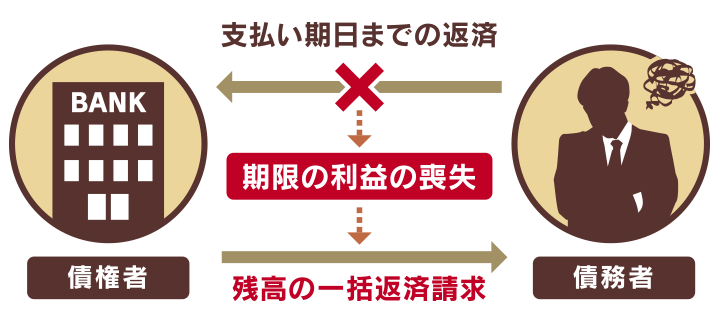

アビリオ債権回収から督促が届くと、残債は一括で返済する必要があります。

これは借金の返済において「期限の利益を喪失」しているためです。

用語集

期限の利益とは?

用語集

期限の利益とは?

債務者(お金を借りた人)が期限が到来するまで返済をしなくてもよいという権利(利益)のことで、民法第136条の1項で定められています。滞納などで契約内容に違反すると、この権利を失い直ちに返済を要求されるのです。

元の借入れの返済契約が分割払いやリボ払いであっても、数ヶ月にわたり滞納することで期限の利益を喪失した状態で債権譲渡されるため、アビリオ債権回収から一括請求されるのです。

期限の利益については下記記事で詳しく解説しています。

アビリオ債権回収株式会社からの督促を無視したらどうなる?

前述したとおり、アビリオ債権回収からの督促は残債の一括請求になります。

この督促を無視すれば、段階を経て裁判所から「支払督促」が届いたり、強制執行による財産の「差押え」に発展したりといったリスクがあります。

そのため、アビリオ債権回収や裁判所などから書類が送られてきたときには、内容をよく確認したうえでどのように対処すべきかを判断する必要があるでしょう。

アビリオ債権回収からの督促を無視するリスクについて、以下で解説します。

最大年20%の遅延損害金が加算され続ける

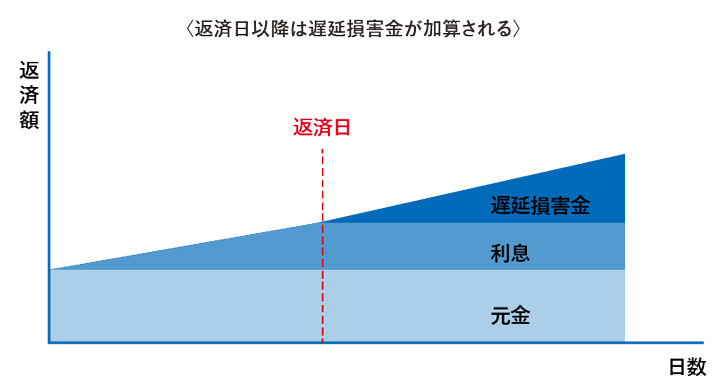

アビリオ債権回収からの連絡を無視していても、返済を滞納し続けている間は遅延損害金が加算され続けるので注意が必要です。

遅延損害金とは、借金を期日までに返済しない場合に課される損害賠償金のことで、通常の利息とは別のものとして請求されます。

たとえば返済期日が3月31日の場合、4月1日以降は貸付金利より高金利の遅延損害金が加算されていくのです。

遅延損害金の金利上限は、利息制限法で貸付上限金利の1.46倍まで(最大20%)と定められています。

| 元金(借入れ額) | 貸付金利の上限 | 遅延損害金の金利上限 |

|---|---|---|

| 10万円以上100万円未満 | 年18% | 20% |

| 100万円以上 | 年15% | 20% |

利息および遅延損害金の金額は、次の計算式で求めることができます。

元金×金利÷365×借入れ(滞納)日数

通常の利息と遅延損害金の金額の計算例は、次のようになります。

- 100万円を60日間借入れた場合の利息:100万円×15%÷365日×60日=24,657円

- 100万円を60日間滞納した場合の遅延損害金:100万円×20%÷365日×60日=32,876円

※概算なので金額を保証するものではありません。

このように、返済を無視していると返済総額が増えてしまうため、注意が必要です。

遅延損害金については下記記事で詳しく解説しています。

法的手続きをとられる

アビリオ債権回収株式会社からの督促を無視していると、裁判などの法的手続きに踏み切られる可能性があります。

法的手続きにはおもに次の3つがあります。

- 訴訟

- 支払督促

- 仮執行宣言付支払督促

以下で詳しく解説します。

訴訟を起こされて裁判所から訴状が届く

「訴訟」とは、裁判所で裁判官が双方の言い分を聞き証拠を調べるなどして、判決によって紛争の解決を図る手続きのことです。

債権者が「訴訟提起」をして裁判所が認めると、債務者に「訴状」が送達*されます。

*訴訟に関する書類を当事者に送り届けること

用語集

訴状とは?

用語集

訴状とは?

原告(債権者)が裁判所に訴訟を願い出る書面で、原告の請求内容が書かれています。

訴状が適切なものと裁判所が認めると、訴状の副本(写し)を被告(債務者)に「特別送達」という特殊な書留郵便で送られます。被告が訴状を受け取った時点で、訴訟が始まります。

送達物には「呼出状・催告書」と「答弁書」が同封されており、次のようなことが記載されています。

- 裁判所への出廷日時

- 出廷場所(法廷番号)

- 答弁書提出期限 など

内容を確認して、答弁書に自分の言い分や反論を記載して提出する必要があります。

定められた期限までに答弁書を提出しなかったり、期日に裁判所へ出廷しない場合は、原告側の請求を認めたとした判決が出てしまうので注意が必要です。

借金滞納による裁判については下記記事で詳しく解説しています。

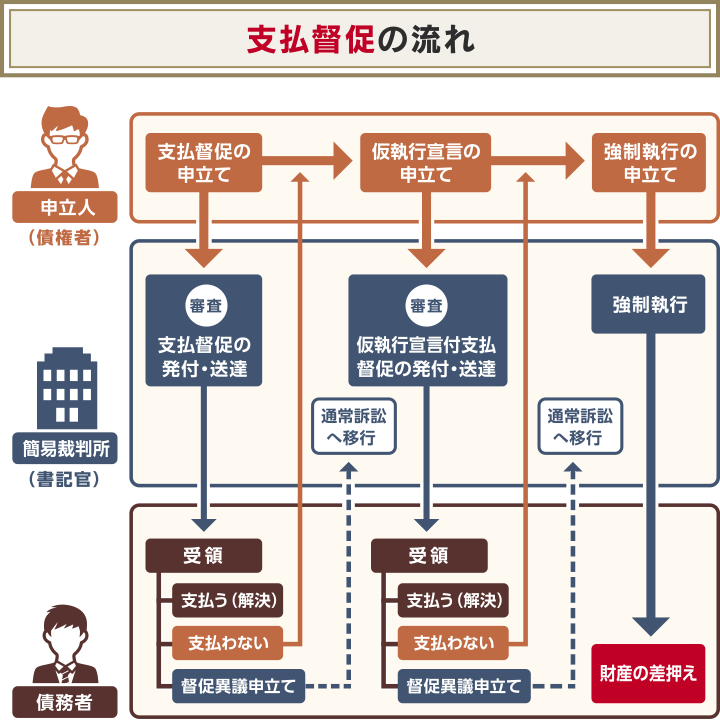

裁判所から支払督促が届く

「支払督促」は訴訟より簡易的な手続きで、裁判所を通じて支払いを命じる督促のことです。

簡易的とはいえ、アビリオ債権回収から送られてくる督促状とは異なり、裁判所から送られてくる支払督促は「特別送達」という特殊な書留郵便で送られてくるため、家族などにも気づかれやすいといえます。

この時点で返済を行えば解決となり、財産差押えなどにはなりません。また支払督促を受領してから2週間以内に「督促異議申立て」を行うと、通常の訴訟に移行します。

しかし受領後2週間以内に督促異議申立てを行わなければ、次に裁判所から「仮執行宣言付支払督促」が送られてきます。

こうなると、後述するように強制執行による財産差押えとなる可能性が高まります。

また最近では、支払督促の手続を悪用した架空請求を行う事件も発生しています。

架空請求であっても正規の支払督促ならば、2週間以内に異議の申立てをしないと、差押えの強制執行を受けてしまうことがあります。

身に覚えがない支払督促を受けた場合は、速やかに裁判所に異議申立てをしてください。

※参考:法務省「督促手続・少額訴訟手続を悪用した架空請求にご注意ください」

支払督促については下記記事で詳しく解説しています。

最近は支払督促の手数料が安くなったため、債権額が少ない場合でも債権回収会社は支払督促を送りやすくなっているとの声もあります。

債権回収会社の回収業務の実態を下記記事で紹介しています。

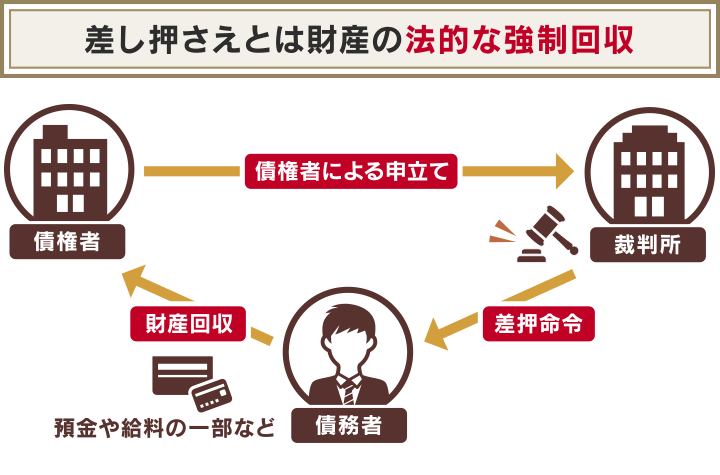

給与差押えの強制執行の可能性もある

「仮執行宣言付支払督促」が届いてから2週間以内に異議申立てをしなければ、裁判で判決が確定したことになり(法的効力をもつ)、強制執行による財産差押えとなる可能性があります。

差押えの対象となるのは、次のような財産です。

- 給与(給与債権)

- 預貯金(預金債権)

- 不動産

- 自動車 など

差押えの対象となりやすいのは、給与や預貯金です。

〈差押えの対象となる給与とは〉

勤務先から支給される月給や賞与だけでなく退職金も含まれます。差押えは1回だけではなく、借金額と執行費用の合計額を完済するまで継続されます。

また勤務先に「債権差押え通知書」という書類が届くため、借金や差押えの事実がバレてしまいます。

1回の差押えの上限額は以下のとおりです。

- 手取り月収が44万円以下の場合:4分の1まで

- 手取り月収が44万円超の場合:33万円を超える部分

〈差押えの対象となる預貯金とは〉

銀行の普通預金だけでなく、定期預金や積立、外貨預金なども含まれます。

預貯金の差押えの対象になるのは「債権差押え通知書」が銀行に届いた時点の預貯金です。口座が凍結されなければ、その後に入金された預金などは引き出すことは可能です。

*凍結される場合もあるようです。

しかし預貯金の差押えは必ずしも事前に連絡されるわけではないので、ある日突然引き出せなくなったり、公共料金や携帯電話料金などの引き落としができなくなる可能性があります。

また預貯金を差し押さえられても税金などの支払いは免除とならないので、今後の生活に与える影響は大きなものがあります。

差押えについては下記記事で詳しく解説しています。

アビリオ債権回収株式会社から督促状が届いたときの対処法

前述のように、アビリオ債権回収から督促状が届いたときには、放置せずに適切な対処を行うことが大切です。

おもに次のような対処法を、検討・実行するとよいでしょう。

- 請求内容に心当たりがあるか確認する

- 詐欺ではないかを確認する

- 時効になっていないかを確認する

- 債務整理で借金を減額してもらう

請求内容に心当たりがあるか確認する

アビリオ債権回収から督促状が届いた場合は、内容をよく確認しましょう。

前述した「アビリオ債権回収に債権譲渡する会社の例」に記載された金融機関や貸金業者から借入れをしていないか、滞納をしていないかを確認しましょう。

請求内容に心当たりがあり、請求金額が払える場合は、できるだけ早く返済をしたほうがよいでしょう。返済を滞納すると、前述したように遅延損害金が加算され続けてしまいます。

下記の番号から電話がきた場合は、アビリオ債権回収からの連絡なので、無視せず対応しましょう。

〈アビリオ債権回収の電話番号の例〉

0120-049-292

0120-945-486

0120-953-761

0120-941-147

0120-952-229

0120-557-424

0120-243-337

0120-945-534

※参考:アビリオ債権回収「ご返済に関するお問い合わせ」

アビリオ債権回収からの電話については下記記事で詳しく解説しています。

詐欺ではないかを確認する

どうしても思い当たる借入れがない場合は、債権回収会社の名前をかたった架空請求や詐欺の可能性もあります。

債権回収会社は、出会い系サイトやアダルトサイトの利用料等を請求することはありません。

またアビリオ債権回収は、メール(SMSを除く)で督促を行うことはありません。

※参考:アビリオ債権回収「架空の支払い請求にご注意ください。」

請求内容に次のような特徴がある場合は、詐欺や架空請求が疑われます。

〈詐欺や架空請求が疑われる例〉

●請求や督促の方法

- 個人情報保護シールのない手紙での請求や督促

- メール(SMS以外)で連絡が届く

- 連絡先として携帯電話を指定している

- 個人名義の口座を振込先に指定している など

●請求や督促の文言

- 出会い系サイト・アダルトサイトの代金の請求

- 携帯電話の利用料金

- 有料番組未納料金

- 電子消費者契約通信未納料金

- 法務省認定通達書

- 法務省認可通告書 など

●差出人の名称

- 法務省認可特殊法人

- 法務省認定特別法人

- 法務省認定債権回収業者加盟店 など

※参考:法務省「債権回収会社と類似の名前をかたった業者による架空の債権の請求に御注意ください」

また実際に、次のようなアビリオ債権回収に酷似した社名で架空請求を行った例も報告されています。

- アビリオ(株)

- アビリス債権(株)

※参考:法務省「債権回収会社を詐称している等との情報の提供があった業者名の例一覧」

詐欺や架空請求が疑われる請求には、応じる必要はありません。折り返しの連絡も一切しないようにしてください。

時効になっていないか確認する

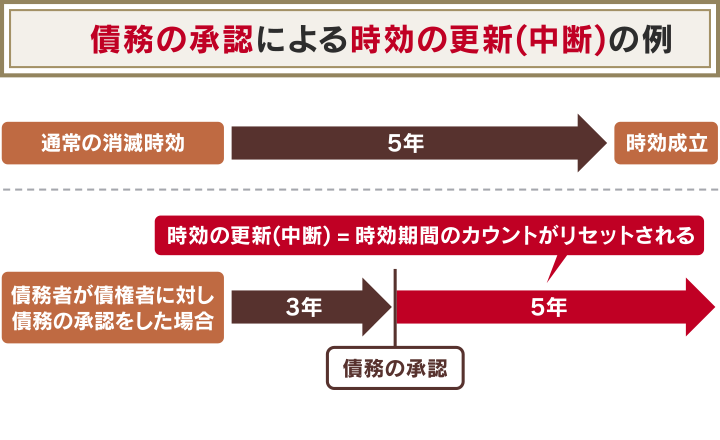

借金の返済期日や最後に返済を行ったときから数えて一定期間が経過していると、時効(消滅時効)が成立します。

消滅時効が成立すれば借金の返済義務が消滅するため、条件に当てはまっているかどうかを確認しましょう。

〈消滅時効の条件〉

- 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき

- 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき

※参考:e-GOV「民法」166条

※2020年4月1日以降の場合

銀行や消費者金融、カードローンなどの借金の消滅時効は原則5年となります。

消滅時効は定められた期間が経過すれば自動的に適用されるものではなく、時効を適用する意思表示(時効援用)を行う必要があります。

意思表示は口頭でも有効ですが、後からトラブルにならないためにも、書面できちんと残しておいたほうが良いでしょう。一般的には内容証明郵便を使用します。

なお消滅時効が成立する前に返済を行ったり、返済を猶予する申し入れをした場合は「時効の更新(中断)」となり時効の期間が延長され、時効援用できない可能性があります。

消滅時効が成立しているかの判断や、時効の援用手続は一般の方には容易ではないといえるので、弁護士や司法書士などの専門家に相談するとよいでしょう

借金の時効については下記記事で詳しく解説しています。

債務整理をして借金を減額してもらう

「債務整理」とは、債権者との交渉や裁判所での手続きによって借金を減額したり、免除してもらう正当な解決方法を指します。

債務整理の方法は、次の4つがあります。

- 自己破産

- 個人再生(小規模個人再生、給与所得者等再生)

- 任意整理

- 特定調停

債務整理の方法によって、借金の減額幅やデメリットが異なるので、違いを理解したうえで自分に合った方法を選んでいく必要があります。

ここでは自己破産、個人再生、任意整理の特徴について解説します。

債務整理については下記記事で詳しく解説しています。

任意整理は債権者と交渉して将来利息を減らしてもらう方法

「任意整理」は、債権者と直接交渉を行うことで、おもに利息(将来利息)をカットしてもらう方法です。

それにより減額した残債を、3~5年程度で返済していくことになります。

アビリオ債権回収から残債を一括請求をされている場合でも、任意整理をすることで分割返済が可能になるのです。

裁判所を通さずに交渉を進めることができ、債務整理を行う債権者を選べるので、財産や保証人への影響を避けられます。

そのため同居する家族などにもバレにくいこともメリットです。

任意整理を行うには、弁護士に相談するとよいでしょう。

強制執行による財産差押えとなってしまうと、任意整理での解決は難しくなります。そのためアビリオ債権回収からの返済が難しい場合は、早めに弁護士に相談するとよいでしょう。

任意整理については下記記事で詳しく解説しています。

【実話】任意整理におけるアビリオ債権回収の対応

弁護士法人・響は、アビリオ債権回収との任意整理の交渉経験も豊富です。

実際のアビリオ債権回収の対応は、次のようになります。

●任意整理でカットできるもの

原則として将来利息のカットのみとなります。

●分割返済の回数

一般的に48~60回、最長で60回での返済になります。

●対応の姿勢

- 弁護士の受任から4~5ヶ月程度で訴訟予告をしてくる場合がありますが、交渉を進められれば訴訟移行にはなりません。

- 和解提案から解決まで時間を要することがあります。

- 初回の返済は、和解締結の翌月が原則となります。

- 資産がある、年収が高いなどの債務者に対しては、一括返済のみ・頭金の要求・短期返済などの厳しい対応となる場合があります。

※2024年4月1日現在の情報です。内容を保証するものではありません。

個人再生は借金の80~90%程度を減額してもらう方法

「個人再生」は、裁判所に申立てをすることで、借金総額を1/5~1/10分程度に減額してもらう方法です。

※最低返済額は100万円

減額した残債は、原則3年間(最長5年)で返済していきます。そのためある程度の収入が必要です。

また「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度を利用することで、マイホームを手放さずに借金を減らせる点が、ほかの債務整理と異なる点です。

個人再生には次の2種類があります。

●小規模個人再生

アルバイトや個人事業主などでも、条件を満たせば利用することができます。ただし、再生計画に対して債権者の過半数が反対しないことが条件となっています。

●給与所得者等再生

会社員や公務員など安定した収入があり、収入の変動幅が小さいと認められる方が対象です。借金の減額が認められる範囲は、可処分所得(手取り収入)の2年分と決められています。

個人再生については下記記事で詳しく解説しています。

自己破産は裁判所で借金の返済を免除してもらう方法

「自己破産」は、裁判所を介して、ほぼすべての借金の支払い義務を免除(免責)してもらう方法です。

借金は、税金や養育費などの非免責債権を除いてほぼ全額免除になります。

非免責債権については下記記事で詳しく解説しています。

自己破産で免責になると、持ち家や車などの財産は回収されますが、生活に必要な最低限の現金や生活必需品は手元に残すことが可能です。

なお自己破産を行ったからといって勤務先から解雇されたり、日常生活に制限が出ることはありません。法律に沿った正当な手続きのため、基本的な権利は保護されるのです。

自己破産については下記記事で詳しく解説しています。

借金問題の解決は弁護士法人・響にご相談を

「アビリオ債権回収からの督促に悩んでいる」「はやく借金問題を解決したい」という方は、弁護士法人・響にご相談ください。

弁護士法人・響にご相談いただくと、ご依頼者様の状況やご希望をお伺いしたうえで、最適な解決方法をご提案します。

債務整理をご依頼いただけば、書類作成や債権者との交渉、裁判所の手続きなどのほとんどをおまかせいただけます。

※書類収集はご依頼者様自身で行っていただく必要がありますが、ていねいにサポートをいたします。

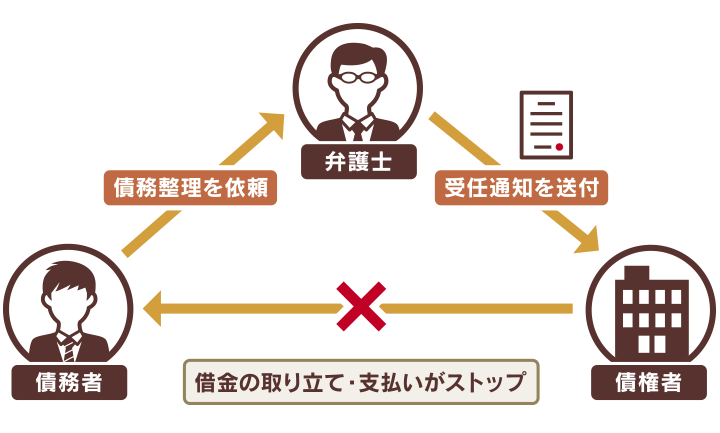

また即日~1週間以内にアビリオ債権回へ「受任通知」を送付して、督促と返済をストップすることが可能です。

弁護士法人・響の特徴と、ご相談いただくメリットは、次のような点です。

弁護士法人・響は、弁護士費用の分割払いも可能です。ご相談は24時間365日無料受け付け、全国対応可能なので、まずはお気軽にご相談ください。

以下で、弁護士法人・響の特徴を詳しく紹介します。

債務整理の交渉や手続きをまかせられる

任意整理をご依頼いただくと、弁護士がご依頼者様の代理人として、アビリオ債権回収などの債権者と交渉をします。

個人再生や自己破産では、書類の作成や裁判所への申立てなどの煩雑な手続きのほとんどをおまかせいただけます。

※書類収集はご依頼者様自身で行っていただく必要がありますが、ていねいにサポートをいたします。

債務整理は、多くの書類の準備や債権者との交渉、裁判所の手続きなど、一般の方がご自身で行うのは難度が高いといえます。

弁護士法人・響にご依頼いただくことで、これらの煩雑な作業から開放されるのです。

受任通知の発送で督促や返済がストップする

弁護士法人・響では、債務整理のご依頼を受けると、即日~1週間以内にアビリオ債権回収などの債権者へ「受任通知」を送付します。

受任通知を受け取った債権者は、督促・返済を止めなければいけないという法的効力があります(貸金業法第21条1項9号)。

受任通知送付後は、債権者から直接連絡がくることはなくなり、精神的なプレッシャーからも解放されるのです。

また返済が止まっている間に、弁護士費用をご準備いただくことも可能です。弁護士費用は分割払いも可能です。

受任通知については下記記事で詳しく解説しています。

過払い金の調査・返還請求もできる

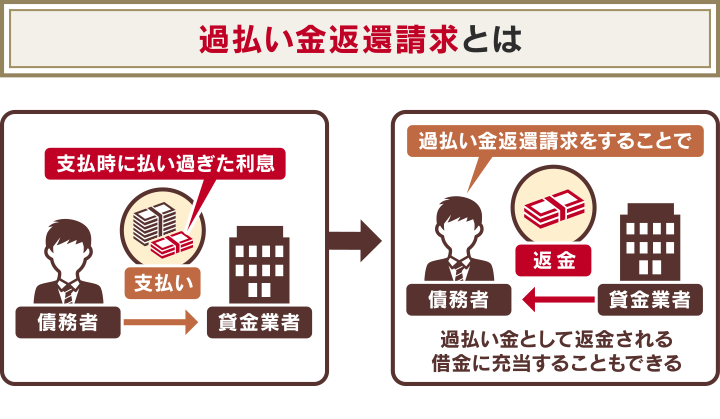

弁護士法人・響に債務整理をご依頼いただくと、利息の引き直し計算による「過払い金」の計算もいたします。

過払い金が発生している場合は、返還請求によって取り戻せたり、借金の減額や相殺することも可能です。

用語集

過払い金とは?

用語集

過払い金とは?

貸金業者などへの返済の際に払いすぎた利息のこと。2010年6月以前に利息制限法の上限金利(20.0%)を超える金利で払った利息が該当します。

弁護士に依頼すれば複雑な計算や交渉を一任でき、過払い金の返還によって借金が減額できる場合もあります。

過払い金については下記記事で詳しく解説しています。

相談無料 全国対応 24時間受付対応

- 債権回収会社の督促を止められる

- 今お金がなくても依頼可能!

- 相談は何度でも無料

- 月々の返済額を5万→2万に減額できた事例あり

債権回収会社は、借金を回収するプロです。安易に個人で督促に対応しようとすると、減額できたはずの借金を支払うリスクがあります。