- 弁護士会所属

- 第二東京弁護士会 第54634号

- 出身地

- 熊本県

- 出身大学

- 大学院:関西大学法学部 同志社大学法科大学院

- 保有資格

- 弁護士・行政書士

- コメント

- 理想の弁護士像は、「弱い人、困った人の味方」と思ってもらえるような弁護士です。 そのためには、ご依頼者様と同じ目線に立たなければならないと思います。そのために日々謙虚に、精進していきたいと考えています。

「借金があっても生活保護を受給できる…?」

生活保護は、借金があっても申請・受給することができます。

しかし生活保護を受給しても、借金の返済義務は残り、督促は続きます。

また生活保護費から借金を返済すると、生活保護の打ち切りとなるリスクがあるため注意が必要です。

生活保護を受給するにあたりどうしても返済できない借金がある場合の解決方法は、自己破産が有力な選択肢となります。

生活保護を受給している場合は「法テラス」を利用することで、自己破産の費用が免除になります。

弁護士法人・響は、自己破産をはじめ借金問題のご相談を24時間365日無料で受け付けています。ご相談の内容によっては法テラスのご案内もいたしますので、まずはお気軽にご相談ください

-

借金減額できるか

無料相談する- 何度でも

相談0円 - 24時間

365日受付 - 全国対応

- 何度でも

目次

生活保護は借金があっても場合も受給できる

借金をしている状態でも、生活保護を申請・受給することはできます。

生活保護の受給条件は、生活保護法で次のとおりに定められています。世帯全員が条件を満たす必要がありますが、借金の有無に関する項目はありません。

- ●預貯金や土地などの財産を持っていない

- 生活保護法第4条1項で、生活保護を受給する条件として「預貯金や土地などの財産を所有していないこと」が定められています。

預貯金に関しては、最低生活費の半額以下であれば、所有が認められます。

※参考:厚生労働省「最低生活費の算出方法(R5.10 )」

- ●家族や親族などから支援を受けられない

- 生活保護法第4条2項では「身内からの援助は生活保護よりも優先される」と定められています。

生活保護の担当者が3親等以内の親族に書面で扶養調査を行い、援助してくれるであろう家族や親族がいる場合は、生活保護を受けられません。

- ●働けずに収入を得られない状況にある

- 病気やケガなどが理由で働けずに収入がない場合は、生活保護の対象になります。

働いていたとしても、毎月の給与が最低生活費より低い場合は、生活保護の受給が認められることがあります。

この場合では、最低生活費に不足している分を生活保護費で補う形で受給されます。

生活保護を受給すると返済中の借金はどうなる?

生活保護を受給すると、それまでにつくってしまった借金や、返済はどうなるのでしょうか。

次のような注意点があります。

- 借金の返済義務は残り、取り立ては続く

- 生活保護費が預金口座にある場合は、差押えになることも

以下で詳しく解説します。

借金の返済義務は残り取り立ては続く

生活保護を受給しても、借金の返済義務がなくなるわけではありません。

生活保護には、債権者(お金を貸した側)と債務者(借りた側)の間の契約を解除したり、債務者の借金返済の義務を免除したりする効力はないためです。

生活保護の受給が始まっても、借金の返済や取り立ては続きます。

借金の取り立てについては下記記事で詳しく解説しています。

なお、生活保護を受けている状態で借金を返済すると、不正受給と見なされるので注意しましょう。詳しくは後述します。

生活保護受給時に借金がある場合の解決方法は?

生活保護を受給している(受給したい)が、借金がある場合の解決方法は「自己破産」が有力な選択肢となります。

自己破産とは、借金問題を正当に解決する債務整理の一つです。

裁判所に申し立てることで、税金や社会保険料以外の借金の返済義務が免除(免責)される手続きです。

自己破産にはデメリットもありますが、生活保護が受給可能な状況であればその影響は比較的小さいといえます。

自己破産については下記記事で詳しく解説しています。

債務整理には自己破産以外にも「任意整理」「個人再生」がありますが、生活保護を受給している場合は利用が難しいといえます。

以下で解説します。

生活保護受給時は自己破産が適している理由

前述したとおり、生活保護費での借金返済はできません。

そのため生活保護受給時に債務整理を行う場合は、ほとんどのケースで自己破産が適しているといえます。

債務整理には自己破産以外にも「任意整理」「個人再生」がありますが、どちらも3~5年程度の返済が続くため、生活保護を受給している場合は利用が難しいといえます。

- 自己破産:借金は全額免除になる

- 個人再生:借金の80~90%が減額になり原則3年(最大5年)で返済する

- 任意整理:借金の将来利息のみ減額になり3~5年程度で返済する

自己破産はほぼすべての返済が免除となるため、生活保護を受給するような状況であれば、借金の額にかかわらず自己破産が有力な選択肢となるでしょう。

債務整理については下記記事で詳しく解説しています。

生活保護受給中は自己破産の影響は小さい

借金の減額幅の大きい自己破産は、生じるデメリットも少なくありません。

しかし生活保護の受給中であれば、自己破産による生活への影響は比較的小さいといえるでしょう。

自己破産のおもなデメリットと、生活保護受給中の影響は次のとおりです。

- ●一定以上の財産は回収されてしまう

- 生活保護の受給は、基本的に財産を所有していないことが条件となります。そのためあまり影響はないといえるでしょう。

- ●クレジットカードやローンの利用・契約が一定期間できなくなる

- 生活保護の受給は、生活に必要な収入がないことが条件となります。そのためクレジットカードやローンを利用することもないでしょう。

- ●賃貸住宅契約時の審査に影響が出ることがある

- 生活保護の受給者は、賃貸契約時に市役所や区役所の許可が必要です。主に家賃を抑えた物件などを検討することが多く、審査が問題になることは少ないといえます。

- ●借金の連帯保証人が一括返済を求められる

- 借金に連帯保証人を設定していた場合は、連帯保証人に一括返済を請求されます。生活保護とは関係のないデメリットなので、留意すべきポイントだといえるでしょう。

- ●破産手続期間中は引越しや海外渡航の制限を受ける

- 生活保護受給の条件は、生活に必要なお金を稼ぐことが困難な状態にあることです。そのため、転居や渡航などを行うことは少ないでしょう。

- ●官報に氏名や住所が掲載されてしまう

- 自己破産を行うと、国の広報誌である「官報」に個人情報が掲載されます。しかし一般の方が見ることはほとんどなく、周囲に自己破産の事実がバレることはないといえるでしょう。

自己破産のデメリットについては下記記事で詳しく解説しています。

どちらを先にする?自己破産の申立てと生活保護の申請

「自己破産」と生活保護の申請は、同時に行うケースも多く存在します。どちらを先にしても問題ありませんが、それぞれにメリットとデメリットがあります。

〈生活保護を先に申請し、自己破産を後から申し立てる場合〉

- 税金を滞納している場合、一時的に免除されて自治体などからの差押えを回避できる

- 法テラスを利用すれば自己破産費用の免除を受けられる可能性が高い

- 自己破産の手続き中の生活費を確保しやすい

- 生活保護の申請時に自己破産を先にするよう求められる場合がある

- 生活保護費から借金を返済し、不正受給に該当してしまう可能性がある

〈自己破産を先に申し立て、生活保護を後から申請する場合〉

- 不正受給と見なされて生活保護が打ち切られるリスクがなくなる

- 差押えなどの可能性がない状態で生活保護を受けられる

- 税金を滞納している場合は差押えを強制執行される可能性がある

※生活保護受給前でも税金の減免制度が利用可能な場合もある

状況によって適した順序は異なるので、自己破産手続きを依頼する弁護士や、自治体のケースワーカーに相談して決めるとよいでしょう。

自己破産と生活保護の順序については下記記事でも詳しく解説しています。

生活保護受給中は法テラスで自己破産の費用が免除になる

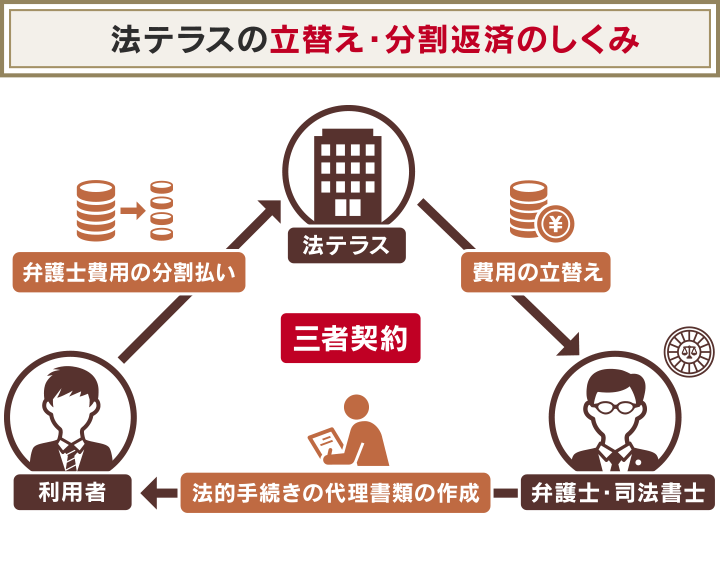

自己破産費用の支払いが難しい場合は、法テラス(日本司法支援センター)を利用することで費用を免除してもらえる可能性があります。

法テラスでは経済的困難がある人への支援として「民事法律扶助」を行っています。

これは弁護士費用を無利息で立替えてくれるもので、月々5,000~1万円ずつ返済していくことになります。

生活保護を受給中は、立て替費用の返済猶予が認められています。

また自己破産手続きを終えた時点でも生活保護を受給していれば、立替えの弁護士費用、裁判所費用の支払い免除を申請することが可能です。

生活保護を受給前でも一定の条件を満たせば、立替え費用の返済の猶予または免除が認められる可能性があります。

※参考:生活保護を受給していない方の償還免除申請について|法テラス

法テラスについては下記記事で詳しく解説しています。

【独自取材】生活保護受給のためにに法テラスで自己破産した方の体験談

当メディアでは、生活保護受給のために法テラスを利用して自己破産した方への独自取材に成功しました。以下で紹介します。

| 【債務額】 | 約15万円 |

|---|---|

| 【年収】 | 収入なし(生活保護受給中) |

【自己破産の経緯】

喘息などの病気のために働けなくなり、収入がなくなりました。その時点で、アパートの退去費用と車の修理代約15万円が払えない状況でした。

市役所の福祉課で相談したところ生活保護の申請を勧められましたが、その前に15万円の返済が必要とのこと。親族から借りることも難しいことをお話すると、法テラスによる自己破産を紹介してくれました。

【法テラスによる自己破産の流れ】

法テラスに連絡して福祉課の紹介だというと、すぐに弁護士を紹介してくれました。法テラスの審査には1ヶ月ほどかかりましたが、特に問題なく承認されました。

その後は弁護士とのやりとりを行い、指示された書類などを提出すると、手続きはすべて行ってくれました。私は裁判所に行くこともなく、約3ヶ月程度で自己破産(免責)になりました。

費用は本来126,000円必要でしたが、生活保護の受給も承認されたので全額免除*になりました。

*編集部注:償還免除制度を利用。利用には自己破産手続き後に申請が必要です。

【法テラスの印象】

弁護士さんはとても親切で、定期的に進捗を連絡してくれるなど安心しておまかせできました。自己破産はもっと大変なものだと思っていましたが、あっさり終わったという印象です。

法テラスは弁護士さんを紹介してくれる窓口という印象で、手続きもすんなりいったので特に悪い印象はありません。

生活保護の受給時に自己破産ができる条件は?

自己破産を行うためには、以下のような条件があります。

- 返済の支払いが不能な状態であること

- 借金の理由が「免責不許可事由」に当たらないこと

- 借金が「非免責債権」に当たらないこと

自己破産の条件については下記記事で詳しく解説しています。

自己破産の条件について、以下で詳しく解説していきます。

返済の支払いが不能な状態であること

自己破産は、借金を返済する見通しが立たない状態でないと認められません。

返済できない状態にあるかは裁判所によって判断されますが、生活保護を受給する人であれば、この条件は満たしていると考えられるでしょう。

借金の理由が「免責不許可事由」に当たらないこと

自己破産は、特定の行為を行っていると免責が認められない「免責不許可事由」が定められています。

たとえば次のような行為が、免責不許可事由に該当する可能性があります。

- ギャンブル、株式投資、浪費などが原因で多額の借金を負った

- 意図的に財産を隠して自己破産を申し立てた

- 特定の債権者にだけ優先して返済を行った

- 返済する意思がないのに自己破産を前提に借り入れた

- 裁判所に事実とは異なる説明を行った

- 前回の自己破産(免責)から7年以内に再度申立てた

ただし免責不許可事由に該当しても、裁判所の判断によって免責が認められる(裁量免責)ケースもあります。

ご自身の状況が裁量免責となるかは、弁護士に確認するとよいでしょう。

免責不許可事由については下記記事で詳しく解説しています。

免責不許可事由が疑われた場合は「管財事件(少額管財事件)」の手続きとなってしまうことも覚えておきましょう。

用語集

管財事件(少額管財事件)とは?

用語集

管財事件(少額管財事件)とは?

裁判所が破産管財人を選任して破産者の財産を調査・処分し、債権者に配当する手続き。申立人に一定以上の保有財産があったり「免責不許可事由」に当てはまる場合に取られる手続きです。

管財事件については下記記事で詳しく解説しています。

借金が「非免責債権」に当たらないこと

自己破産の手続きをしても「非免責債権」は免責されません。

たとえば次のようなものが、非免責債権に該当します。

- 税金

- 国民健康保険料

- 国民年金保険料、厚生年金保険料

- 下水道料金

- 養育費・婚姻費用

- 一部の損害賠償金 など

ただし生活保護受給者であれば、住民税や固定資産税、都市計画税、個人事業税、軽自動車税、国民年金保険料などを減額、免除できる制度を用意している自治体は多く存在します。

生活保護を申請する際に、居住地域の自治体窓口で確認するとよいでしょう。

非免責債権については下記記事で詳しく解説しています。

生活保護受給後のNG行為とは?バレると生活保護打ち切りも

生活保護受給中に借金の返済を行ったり、新たに借り入れたりすると「不正受給」と見なされてしまう場合があります。

不正受給と見なされると、生活保護を打ち切られてしまうことがあるので、注意が必要です。

不測の事態で生活保護費が足りなくなった際の対処法もふくめて、以下で解説します。

生活保護受給中に借金返済すると不正受給になる

生活保護費で借金返済を行うと、不正受給に該当する可能性があります。

生活保護費で扶助されるのは以下の費用に限られ、借金返済のために支給されているわけではないからです。

- 日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費等)

- アパート等の家賃

- 義務教育を受けるために必要な学用品費

- 医療サービスの費用、介護サービスの費用

- 出産費用

- 就労に必要な技能の修得等にかかる費用

- 葬祭費用

※参考:厚生労働省「生活保護制度」

生活保護費が預金口座にあるときは差押えられてしまうことも

借金を滞納している場合は、債権者によって裁判所に申立てが行われ、財産を差押えされてしまう可能性があります。

生活保護費が預金口座に振り込まれている場合は、口座の残高が差押えられてしまうこともありえるので、注意が必要です。

本来、生活保護費は生活保護法第58条によって「差押禁止債権」に指定されているため、差押えの対象にはなりません。

しかし預貯金は差押えの対象になるため、預金口座に振り込まれた時点で差押えられる可能性があるのです。

このような状況への対処法としては、生活保護費分の差押え解除を裁判所に申し立てる「差押禁止債権の範囲変更の申立て」が挙げられます。

用語集

差押禁止債権の範囲変更の申立てとは?

用語集

差押禁止債権の範囲変更の申立てとは?

差押えによって生活が成り立たなくなる場合、差押えの範囲を変更(減縮)することを裁判所に申請する手続きのことです。

※参考:差押禁止債権の範囲変更申立てQ&A - 裁判所

差押えについては下記記事で詳しく解説しています。

生活保護受給中の借入れは収入とみなされる

生活保護の受給中に新たな借入れを行うと「収入」と見なされ、受給される生活保護費は減額されます。

また借入れを行ったことを福祉事務所に隠したまま生活保護を受給し続けると、不正受給と見なされてしまいます。

福祉事務所は、生活保護受給者と取り引きのある金融機関を調査することができます。

そのため、生活保護受給中の返済や借入れを福祉事務所にバレずに行うことはできないと考えた方がよいでしょう。

どうしても借入れが必要になるような場合は、家計を見直さなければならないでしょう。

借り入れをする前に自治体のケースワーカーに相談を

「予想外のことが起きて生活保護費だけでは生活が立ちゆかない」という場合は、借入れをする前に自治体のケースワーカーに相談してみましょう。

次のようなケースであれば「生業扶助及び一時扶助」を受けられる可能性があります。

- 出生、入学、入退院などで臨時的にお金が必要になった場合

- 長期の入院などで臨時的にお金が必要になった場合

- 新たに生活保護を受給し始めた際などに、最低限の生活の基盤となる物資を欠いている場合

※参考:厚生労働省「生業扶助及び一時扶助について 」

生活保護費だけでは足りなかったとしても、「ヤミ金」に手を出すことは絶対に避けましょう。

「生活保護受給中でも借入れできる」とうたっている業者もありますが、法外な高い金利で貸付けられたり、犯罪に巻き込まれたりする可能性があるからです。

自己破産をするなら弁護士に相談した方がよい理由

自己破産をする際には、弁護士に相談・依頼することが一般的です。

生活保護受給中は、法テラスに相談することで無料で弁護士へ相談でき、自己破産の費用も免除になります。

弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

- ●手続きのほとんどをまかせられる

- 自己破産の手続きは、多くの書類の準備や裁判所の手続きなど、一般の方がご自身で行うのは難度が高いですが、これらのほとんどを弁護士にまかせられます。

※書類収集は依頼者自身で行う必要がありますが、弁護士がサポートしてくれます。

- ●督促や取り立てをすぐに止めてもらえる

- 弁護士は自己破産の手続きを依頼されると「受任通知」を債権者に送ります。

受任通知を受け取った債権者は、督促や取り立てを止めなければいけません。これは法律(貸金業法第21条)で定められています。

受任通知送付後は、債権者から直接連絡がくることはなくなり、精神的なプレッシャーからも解放されるのです。

- ●状況に合わせたサポートをしてもらえる

- 弁護士は、法律知識と経験から得た借金問題解決のノウハウを持っています。

そのやめ依頼者の状況に合った解決法や、生活の立て直し方を提案してくれる可能性が高いといえます。

状況によっては、自己破産と公的支援制度を併用することで、生活を立て直せる場合もあるでしょう。

弁護士に相談することで、生活環境などもふくめたさまざまな角度から、解決をサポートしてくれることが期待できます。

※弁護士法人・響は法テラスの利用はできません。オフィスのある都道府県在住で生活保護受給の方など、一部利用できる方もいます。

-

借金減額できるか

無料相談する- 何度でも

相談0円 - 24時間

365日受付 - 全国対応

- 何度でも