「自己破産したら財産全部が差し押さえられるの?」

一般的に、自己破産における差し押さえとは(※)、破産者に財産があった場合に破産管財人が破産者の財産を原則としてすべて管理、処分(回収、清算を含む)することをさします。

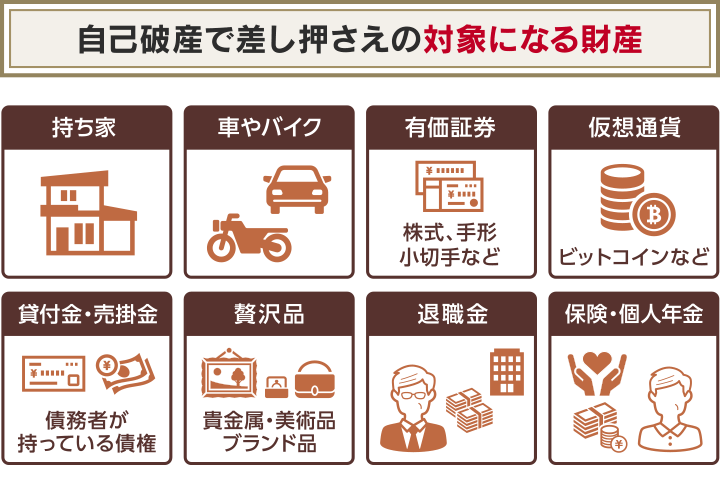

おもに処分対象となる可能性があるものは、以下のとおりです。

- 持ち家

- 車・バイク

- 有価証券(株式、手形、小切手など)、仮想通貨(ビットコインなど)

- 貸付金・売掛金

- 貴金属・美術品・ブランド品

- 退職金・保険・個人年金

ただし、生活に必須のものや公的年金、原則として20万円以下の価値の財産は、処分の対象にはなりません。

破産者が購入したものでなければ、破産者以外の家族、実家名義の財産には影響もないといえます。

とはいえ「自己破産をしても生活できるのだろうか…」など、自己破産の手続きには不安がつきもの。

借金返済が苦しく、自己破産を考えたときには、弁護士法人・響の無料相談でお悩みをお聞かせください。

自己破産をする場合はどう進めるのがよいか、生活への影響を最低限に抑える方法などのアドバイスも可能です。

※自己破産での財産の処分は、厳密には「差し押さえ」ではありません。詳しくは後述します。

-

自己破産すべきか無料相談する

- 何度でも

相談0円 - 24時間

365日受付 - 全国対応

- 何度でも

目次

自己破産における差し押さえとは

自己破産における差し押さえは、一般的に破産管財人によって財産を管理・処分され、現金化し債権者に分配されることを指します。

銀行や消費者金融など(債権者)が借金を回収するために行う差し押さえとは別物です。

用語集

破産管財人とは?

用語集

破産管財人とは?

自己破産手続きにおいて、債務者や債権者など関係者の利害を調整しながら、円滑・確実に進行するよう主導する人。

多くの場合、裁判所によって弁護士が選任される。

そもそも自己破産は、

- 裁判所を介し、自分で返済できなくなった借金を、処分できる財産はすべて処分して返済する(破産手続)

- それでも返せない借金は、裁判所に返済義務の免除(免責)を認めてもらう(免責手続)

という二段階に分かれる手続きです。

自己破産での「差し押さえ」は一段階目の手続きで行われ、換価処分の対象となるものは法律的には「破産財団」といいます。

自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。

破産管財人について、詳しくは以下の記事で解説します。

自己破産で差し押さえの対象となる財産

自己破産すると、生活に必要な最低限の財産をのぞいて、一定額以上の価値ある財産は処分の対象になります。

具体的には、破産手続きの際に査定した額が20万円(※)を超えるかどうかが目安となります。

※ 20万円の基準について

時価20万円の基準額は全国の多くの地方裁判所で適用されていますが、あくまで管轄の裁判所が定める規定や裁判官の判断によるので、不明の場合は弁護士などの専門家に確認してください

以下、処分の対象になるおもな財産について詳しく解説します。

持ち家

持ち家で破産者が家の名義人の場合、原則的に手放さなければなりません。

住宅ローンを完済している場合は通常、査定額は20万円を超えるため、処分の対象になります。

なお、住宅ローンの返済は、自己破産手続中には続けられません。

よって、住宅ローン会社が家を売却するか、競売にかけることになります。

まとめると、以下の表のとおりです。

| ローンを完済している場合 | ・家の名義人が破産者:処分の対象 ・家の名義人が家族など:債務者も購入費用を出していれば、共有財産と見なされ処分される可能性がある |

| ローンを返済中の場合 | ・住宅ローンの借金は免責(免除)の対象になる ・破産手続きを始めるとローン返済ができなくなるため、担保となっている家を手放す |

車やバイク

破産者名義の車やバイクは、ローンを完済していて査定したときの時価が20万円を超える場合は処分の対象になります。

ただし、以下のように車やバイクが法定耐用年数を超えている場合は、時価が20万円未満であると判断され、手元に残せる可能性があります。

| 種類 | 初年度登録からの経過年数 |

|---|---|

| 普通自動車 | 6年 |

| 軽自動車 | 4年 |

| バイク | 3年 |

ただし、人気車種などの場合は法定耐用年数を過ぎていても処分の対象になるケースがあるので注意が必要です。

また、ローンを返済中の場合も、通常自動車等ローンを完済するまで自動車等の所有権がローン会社にあることがほとんどです。

よって、ローンの返済ができなくなれば、車やバイクは引き上げられてしまう事となる可能性が高いでしょう。

| ローンを完済した場合 | 車、バイクについて破産手続開始決定前に査定した時価が20万円を超えると処分される可能性がある。 |

| ローンを返済中の場合 | 完済するまで、車の所有権がローン会社にあるとの契約であれば、破産手続きに入ったとき、ローン会社に引き上げられる可能性が高い。 |

自己破産による車への影響は以下の記事で詳しく解説しています。

有価証券(株式、手形、小切手など)

株式、手形、小切手、国債や投資信託などは、通常生活に必要なものとはいえないため、価額に関係なく処分されることが多いです。

また、ゴルフ会員権などは有価証券でないものの、それに準じた財産として扱われるケースが多いため処分の対象になります。

仮想通貨(ビットコインなど)

破産者が仮想通貨をユーザー同士で売買する「取引所」に預けている場合は、処分の対象になる可能性があります。

処分された仮想通貨は、裁判所が換価することによって現金化され、債権者(貸した側)に分配されます。

貸付金・売掛金(破産者が持っている債権)

特定の個人や法人に貸した「貸付金」や、商品・サービスの未回収代金である「売掛金」など、支払いを請求できる権利(債権)も処分の対象になります。

- 貸付金

- 売掛金

所定の期日までに返済してもらう条件で貸したが、まだ返してもらっていないお金

商品やサービスを売り上げ、まだ回収できていない代金

貸付金や売掛金は、裁判所が破産者に代わって債権の請求や回収をして換価されます(売掛金については後述)。

貴金属・美術品・ブランド品

以下のようなものは生活に必要なものと見なされずに処分の対象になる可能性が高くなります。

- 貴金属:金、銀、プラチナのジュエリー など

- 美術品:有名作家の絵画、彫刻、骨董品 など

- ブランド品:バッグ、時計 など

ただし、査定額が20万円に満たないものであれば、処分がされないこともあります。

退職金

退職金は、タイミングによって回収対象の額が以下のように異なります。

- 在職中で、まだ退職金を受け取っていない場合:見込み額の8分の1

- 退職間近若しくは退職済みでまだ退職金を受け取っていない場合:見込み額の4分の1

- すでに退職金を受けとっている場合:全額処分の対象

例)退職金の見込額が400万円の場合、50万円が処分の対象

例)退職金が400万円の場合、100万円が処分の対象

例)退職金を含めた現金が99万円以上の場合、99万円を超えた分がすべて処分の対象

自己破産による退職金への影響は以下の記事で詳しく説明しています。

保険・個人年金

各種保険や、保険会社などと契約して積み立てる個人年金は、「解約返戻金」の合計額が20万円を超える場合は処分の対象となります。

処分の対象となった場合は、原則として保険や個人年金を解約しなければなりません。

解約返戻金とは、解約した際に保険会社から受け取れるお金のことです。

解約返戻金がある保険には、おもに以下の種類があります。

- 生命保険

- 学資保険

- 養老保険

- 傷害保険

- 損害賠償保険

- 自動車保険

- 火災保険

- 地震保険

なお、掛け捨て型の生命保険や医療保険など解約返戻金がない保険は、処分の対象にはならないため、契約を維持できます。

自己破産による生命保険への影響は以下の記事で詳しく解説しています。

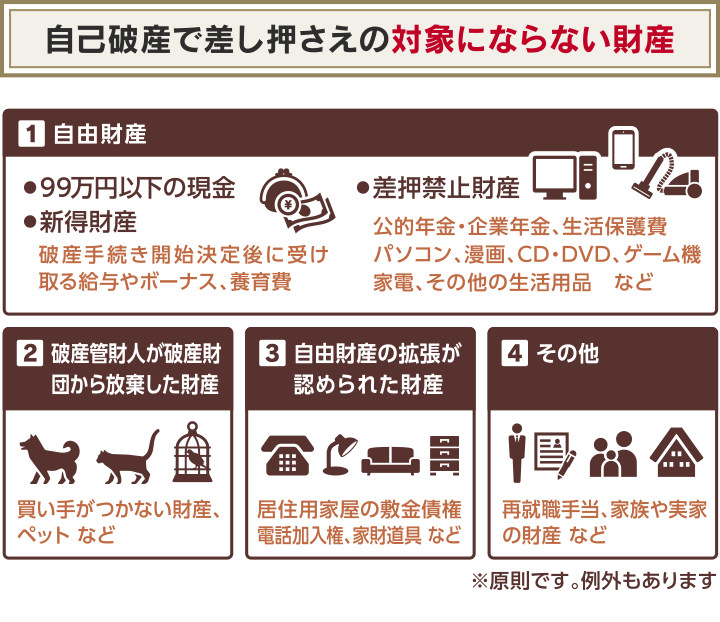

自己破産で差し押さえの対象にならない財産

これまで処分の対象になる財産について解説してきましたが、一方で対象にならない財産もあります。以下の図のとおりです。

処分の対象にならない財産の種類や具体例について解説します。

自由財産

自由財産は自己破産をしても手元に残すことが認められている財産です。

大きく分けると

- 99万円以下の現金

- 新得財産

- 差押禁止財産

の3つに分類されます。

以下、それぞれ処分の対象にならない財産の種類について解説します。

99万円以下の現金

預貯金を含まない99万円以下の現金は、自由財産として手元に残せます。

(破産財団の範囲)

第三十四条 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。

3 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。

一 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百三十一条第三号に規定する額に二分の三を乗じた額の金銭

破産法でいう「民事執行法第131条第3号に規定する額」とは、標準的な世帯の2ヶ月分の必要生計費です。

(差押禁止動産)

第百三十一条 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。

三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭

標準的な世帯の2ヶ月の必要生計費は、民事執行法施行令によって66万円と定められています。

したがって、自由財産として残せる現金額は66×3/2の99万円となるのです。

※ 99万円という基準は、今後民事執行法が改正されることがあれば、変更になる可能性があります

破産手続開始決定後に受け取る給与やボーナス

破産手続開始決定後に受け取る給料やボーナスは、自由財産である新得財産になるため、処分の対象になりません。

ただし、以下の表のように、受け取るタイミングによっては処分の対象になるかどうかが違ってきます。

| 破産手続開始決定前に受け取った場合 | ・現金または預貯金扱いとなる ・給料やボーナスを現金にしている場合、他の現金と合わせて99万円以下であれば処分されない ・預貯金にしている場合、すべての口座の合計が20万円以下(東京地方裁判所の場合)であれば処分されない |

| 破産手続開始決定時点で受け取っていない場合 | 処分されない |

| 破産手続開始決定後に受け取る場合 | 処分されない |

給料の差し押さえについては以下の記事で詳しく解説しています。

破産手続開始決定後に受け取る養育費

破産手続開始決定後に受け取る養育費は、自由財産である新得財産になるため、処分の対象になりません。

また、自己破産しても養育費を受け取る権利はなくなりません。

ただし、以下の表のように養育費を受け取るタイミングによって処分されるかどうかが違ってきます。

| 破産手続開始決定前に受け取った場合 | ・現金または預貯金扱いとなる ・給料やボーナスを現金にしている場合、他の現金と合わせて99万円以下であれば処分されない ・預貯金にしている場合、すべての口座の合計が20万円以下(東京地方裁判所の場合)であれば処分されない |

| 破産手続開始決定時点で受け取っていない場合(未受領の養育費) | ・未受領の養育費の1/2は差押禁止財産になるので処分されない ・残り半分の養育費も自由財産の拡張が裁判所から認められれば、処分されないケースがある |

| 破産手続開始決定後に受け取る場合 | 処分されない |

国民年金・障害年金・厚生年金・企業年金

国民年金や厚生年金、企業年金は原則として差押禁止財産になるため、基本的には処分の対象になりません。

また、自己破産が原因で年金の受給資格をなくしたり、受給中の年金額を減額されるようなことはありません。

自己破産による年金への影響は以下の記事で詳しく解説しています。

生活保護費

生活保護費は差押禁止財産に該当するため、処分の対象になりません。

もしも99万円以上の現金や20万円以上の預貯金があれば処分されてしまいますが、生活保護の受給中であれば、そうしたケースは多くないでしょう。

ただし、生活保護費以外に一定額以上の価値のある財産がある場合は、処分の対象になります。

もちろん、自己破産が原因で保護費が減らされたり、受給を止められたりもしません。

自己破産と生活保護については以下の記事で詳しく解説しています。

パソコン、漫画、CD(DVD)、ゲーム機

パソコンや漫画、CD(DVD)、ゲーム機は生活に必要な家財道具の一種として自由財産に該当すると考えられるため、処分の対象になりません。

パソコンは、原則的に1台であれば手元に残すことが可能です。

2台目以降のパソコンの場合も、時価が20万円を超えなければ手元に残せる可能性があるでしょう。

ただし、ローンを組んでいると所有権はローン会社や販売店などにあるため、破産手続きのときにパソコンを引き上げられてしまう可能性が高くなります。

また、漫画やCD(DVD)、ゲーム機などに価値が20万円を超えるものはほぼないため、処分の対象になる可能性は低くなるでしょう。

携帯電話・スマートフォン

携帯電話およびスマートフォンは、生活に必要な家財道具の一種として自由財産に含まれると考えられるため、原則的に処分の対象外になります。

ただし、携帯端末を分割払いしている場合と携帯料金を滞納している場合、通信契約を強制解約され、携帯電話の利用自体が停止になる可能性もありえます。

自己破産による携帯・スマートフォンへの影響は以下の記事で詳しく解説しています。

テレビやエアコンなどの家電・その他の生活用品

テレビやエアコンなどの家電・その他の生活用品は、生活に必要な家財道具の一種として自由財産になるため、処分の対象になりません。

家具・台所用品、家電類で手元に残せる可能性が高いものはおもに以下となります。

- 和、洋、整理タンス

- 食器棚、食卓セット(ダイニングセット)

- 調理、暖房器具 など

以下の家電類が複数ある場合、それぞれ1点のみ残せるというのが一般的です。

- 29インチ以下のテレビ(※)、ラジオ

- ビデオデッキ

- 洗濯機、冷蔵庫

- エアコン、電子レンジ

- 瞬間湯沸かし器

- 掃除機 など

(※)上記の内容は、東京地方裁判所の民事第21部が公開している換価基準によるものであり、現在は29インチ以上でも裁判所によって価値がないと判断されれば手元に残せる可能性もあります。

その他、差し押さえられない生活用品には以下のようなものがあります。

- 1ヶ月分の食料、燃料

- 仏像、位牌など

- 眼鏡や義手、義足、その他(盲人安全つえ、補聴器、車いすなど)

- 債務者の事業に欠かせない器具・道具・原料など

- (農業や漁業、技術者、職人などの事業者が業務をするために欠かせない、器具・道具・原料)

破産管財人が破産財団から放棄した財産

破産管財人が

- 調査や売却などに時間がかかり、いつまでたっても破産手続が終わらない

- 売却で得られる金額よりも管理費などの経費が高くなって、破産財団がかえって減ってしまう

などと判断したものは、破産財団(処分対象)からは外れます。

破産財団から放棄された財産は自由財産となり手元に残せるようになります。

具体的には、ペットや買い手がつかない財産はこれに当てはまることが多いでしょう。

ペット

ペット(愛玩動物)は、処分されることはほとんどありません。

裁判所はペットを財産としてではなく、家族(命)として扱う場合が多いためです。

また、ペットは、管理にコストがかかり、換価しても債権者に分配するような財産にはならないといえます。

同様に、ペットローンの返済中に自己破産しても、ペットについてローン会社から引き上げを求められることは基本的にはありません。

契約上、ペットの所有権がローン会社にあったとしても

- 成犬・成猫は売れない(売れたとしても高く売れない)

- エサや健康管理などの維持コストも必要

などの理由から引き上げをすることのデメリットの方が多いためです。

買い手がつかない財産

回収しても買い手がしばらくつかない財産については、処分対象にはならないことが多いでしょう。

たとえば、以下のようなものが考えられます。

- 山奥にあって買い手がつかないような土地や水道設備を自分で工事しないと利用できない土地

- あまりにもマニアックな商品で買い手を探すのが難しいような財産

自由財産の拡張が認められた財産

場合によっては、裁判所の判断で「自由財産」と認められ、処分されない財産もあります。

東京地方裁判所では、以下を自由財産の拡張として認めています。

- 20万円以下の預貯金・生命保険解約返戻金

- 処分見込額が20万円以下の自動車やバイク

- 居住用家屋の敷金債権

- 電話加入権

- 家財道具 など

その他

破産者以外が名義人の財産は、処分対象から外れます。

また、破産法や民法以外の法律によって、差し押さえが禁止されている手当もあります。

再就職手当

原則的に、 再就職手当は雇用保険法第11条の「受給権の保護」により処分の対象にはなりません。

(受給権の保護)

第十一条 失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

ただしこの支給後は、手当は現金や預貯金扱いとなります。

現金にした場合は手当を含めて合計99万円以下、口座に入れた場合は合計20万円以下であれば手元に残せます。

家族や実家の財産

自己破産しても 家族(同居・別居は問わない)、実家の親の財産などは破産者の名義でない限り処分の対象になりません。

ただし、以下のような場合、実質的に破産者の財産と見なされ、処分の対象になる可能性もあるため注意が必要です。

- 債務者以外の財産に費用を出している場合

- 債務者以外の口座に入金している場合

持ち家や車、学資保険などは破産者以外の家族の名義であっても、費用を出していれば、裁判所が家族に費用の返却を求める可能性があります。

借金が増えた原因に家族名義の財産の購入費用などを出した事実が関係している場合は、注意を必要とします。

家族名義の預貯金などが、実質的に債務者(借りた側)の財産と見なされる場合は、処分の対象になる可能性があります。

たとえば子どもの口座へ債務者が預金していた場合などは、処分の対象になる可能性もあるので注意が必要です。

自己破産で差し押さえるものがない場合は?

自己破産をしても差し押さえるものがなかった場合、「同時廃止」と呼ばれる手続で進む形になり、財産の処分はされません。

破産手続きには大きく分けて「管財事件」と「同時廃止事件」の2種類があり、以下のように異なります。

| 管財事件 | 債務者に一定以上の財産がある場合に、その財産を換金して債権者に配当(分配)する手続き |

| 同時廃止事件 | 債務者に処分の対象になる財産や破産手続きに必要な費用がない場合、破産手続の開始と同時に手続きを廃止(終了)する手続き |

どちらの手続きになるかは管轄の裁判所が決定します。

債務者(借りた側)に財産がなく、免責不許可事由もなければ、同時廃止事件になることが多いでしょう。

自己破産の差し押さえで家に来るケース

自己破産しても、財産を処分するために破産管財人やその他の人が家に来ることは原則的にありません。

ただし、以下の条件に当てはまる場合は、破産管財人が家に来る可能性もあるので注意が必要です。

- 「財産隠し」の行為を疑われた場合

- 不動産や高額な財産を正確に査定する必要がある場合

- 借金の理由が浪費などの場合

借金の取り立てについては以下の記事で詳しく解説しています。

「財産隠し」の行為を疑われた場合

破産手続きの際に財産を申告しない「財産隠し」の行為を疑われると、破産管財人が調査のために家に来る可能性があります。

たとえば、債務者の主要な財産が記載された「財産目録」に矛盾した点がある場合などは、財産隠しを疑われます。

財産隠しは、免責が認められない「免責不許可事由」となり、最悪の場合は破産法上の「詐欺破産罪」に問われてしまうこともあります。

そうした行為は決して行わないようにしましょう。

免責不許可事由については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産前の名義変更には要注意

「破産者名義の財産は回収されてしまうから」と財産の名義を他の家族のものに変更する行為は「財産隠し」と捉えられてしまいます。

具体的には、借金が返せなくなってから次のようなことをするのは避けましょう。

- 家や車の名義人を家族のものに変更する

- 預金を家族名義の口座に移す

- 不動産や車を安価で親戚に売却する

不動産や高額な財産を正確に査定する必要がある場合

債務者名義の家や土地などの不動産、ブランド品、貴金属、絵画などの高額な財産がある場合は、破産管財人が家や現地(土地)に来て調査する可能性があります。

借金の理由が浪費などの場合

借金の理由が浪費などの場合、 どのようなものを購入したのか、ふだんの生活の状況なども調査する目的で破産管財人が家に来る可能性があります。

自己破産で財産が差し押さえになるのはいつ?

自己破産で財産が処分されるのは、自己破産を申立て、破産手続きが開始した後の、管財人の任意のタイミングです。

裁判所が破産手続開始決定をしてから2~3ヶ月後に開かれる1回目の債権者集会(※)までが多いといえます。

用語集

債権者集会とは?(※)

用語集

債権者集会とは?(※)

債権者集会は、債権者に破産手続きの進捗を報告し、意見を聴取するために行われます。

申し立てた裁判所で行われ、まれに債権者も出席するときがあります。

1回目の債権者集会までに換価されたものは、債権の金額に応じて各債権者に配当されます。

不動産などは売却に時間がかかる傾向にありますが、1回目の債権者集会に換価が間に合わなかったとしても、次回以降の債権者集会で配当が行われます。

そのため、自己破産をして処分された財産が債務者(借りた側)に戻ってくることはないでしょう。

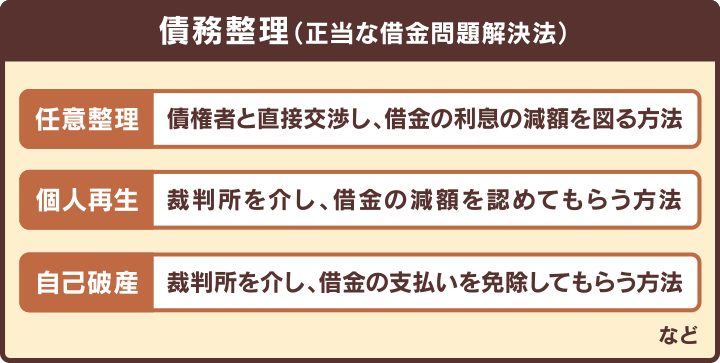

差し押さえを避けたいときは自己破産以外の借金解決方法も

裁判所に財産を処分されるのを避けたい場合、自己破産以外の債務整理の方法で借金を解決するのも手です。

以下から、任意整理、個人再生を紹介します。

任意整理は直接交渉のため財産を手元に残しやすい

任意整理は、裁判所を介さずに債権者(貸した側)と交渉し、返済の負担を軽減する方法です。

債権者と交渉後に発生するはずだった利息(将来利息)をカットして、借金の元金のみを通常3~5年で分割返済にするのが一般的といえます。

任意整理は裁判所を介さない手続きで、財産を差し押さえられることはありません。

交渉の対象にする債権者を選べるため、保証人への影響を抑えたり、ローン返済中の家や車を手元に残したりしやすいという特徴もあります。

しかし、個人再生や自己破産と違って借金の元金それ自体は減りません。

債権者との交渉は弁護士などの専門家が代理人となって行うのが一般的です。

任意整理については、以下の記事で詳しく解説しています。

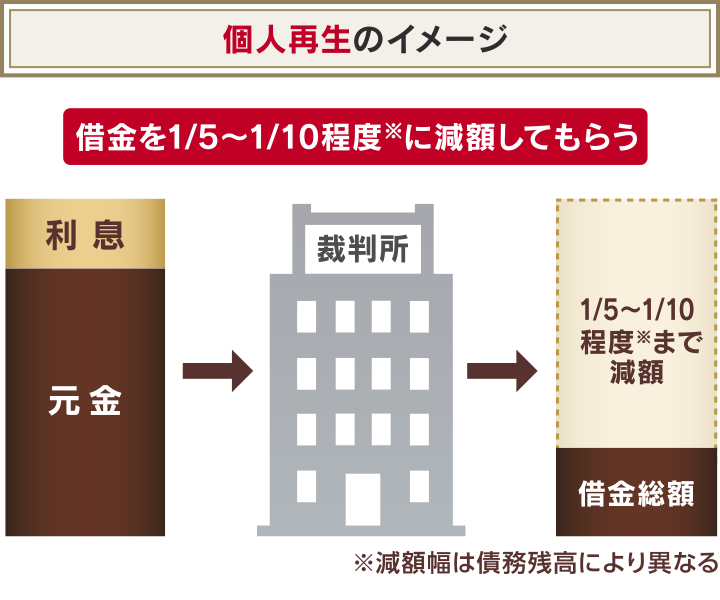

個人再生は住宅ローン返済中の家も残せる可能性のある手続き

個人再生とは、債務者(借りた側)に返済不能のおそれがあることを裁判所に申し立てて、再生計画の認可決定を受けることで借金を減額してもらう解決方法です。

借金額を1/5〜1/10程度に減らし、3年(最長5年)で返せるようになる可能性があります(最低でも100万円の返済義務は残ります)。

自己破産では基本的に持ち家は手元に残すことができません。

しかし、個人再生では住宅ローン返済中であっても民事再生法の定める「住宅ローン特則」を利用すれば家を残せる可能性があるという特徴があります。

ただし、手元に残す財産が多いと、返済義務の残る借金額が増えることもあるという点には注意が必要です(清算価値保障の原則)。

個人再生については、以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産を考えたら弁護士法人・響に相談を

弁護士法人・響では、自己破産を含む債務整理に関する相談を受け付けています。

自己破産を含む債務整理案件の解決実績豊富な弁護士が、何度でも無料で相談をお受けします。

自己破産は、財産の処分などによる生活への影響も少なからずあり、安易に行うものではありません。

すべきかどうか悩むのは、むしろ当然のことです。

また、借金返済が負担となっていても、収入や返済状況によっては、自己破産をする必要性は低いと判断される場合もあります。

弁護士法人・響ではその他の債務整理も含めて、相談者の方にとって最適と思われる方法をご提案します。

当然ではありますが、自己破産を強要することは一切ありません。安心してご相談ください。

弁護士法人・響では自己破産の費用の目安を以下のように設定しています。

- 相談料:無料

- 着手金:33万円〜(税込)

- 報酬金:22万円〜(税込)

実際のお支払いは分割払いも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

自己破産の差し押さえに関するFAQ

自己破産の差し押さえについて、よくある質問と回答を紹介します。

債権者から差し押さえられていた給料は戻ってくる?

借金を長期にわたって滞納していると、債権者が裁判所に申し立て、給料などを差し押さえられる可能性があります。

この差し押さえは、滞納分の借金が全額回収できるまで継続する可能性がありますが、自己破産をすると、債権者からの差し押さえは失効(中止)となります。

ただしこの際、すでに差し押さえられていた給料は戻ってきません。

よって、自己破産を申し立てるなら、長期滞納になる前の方が生活への影響が抑えられる可能性があるでしょう。

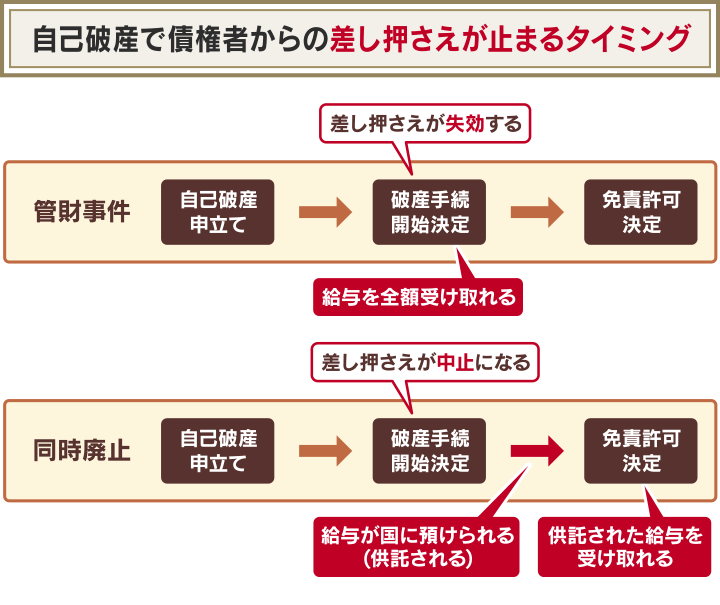

なお、債権者からの差し押さえが止まるタイミングは以下のとおりです。

破産手続開始決定のタイミングで差し押さえが失効する。

処分対象の(破産財団に組み込まれた)財産への差し押さえはすぐに止まると定められているため。(破産法249条1項)

ただし給与は処分対象外のため、破産財団破産管財人が裁判所に対して執行取消の上申書を提出し、裁判所が差押えの執行命令の取消をするのが一般的。

免責許可決定の確定のタイミングで差し押さえが中止になる(破産法249条1項)。

ただし、破産財団がないことなどから即時に「失効」にはならないため、免責許可決定の確定まで、破産者は給料を受け取ることができない。

勤務先が給料に相当する額のお金を国に預け(供託)、破産者は免責許可決定の確定後に供託されたお金を受け取るという形になる。

個人事業主が自己破産すると差し押さえられるものは?

個人事業主の場合も通常の破産手続きと同様に、一定額以上の価値ある財産は処分の対象になります。

そのほかにも、以下が処分の対象になります。

- 事業に必要な設備や在庫

- 事業自体が売却されることがある

- 売掛金

個人事業主の自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。

事業に必要な設備や在庫

設備や備品、在庫、材料など、事業に必要な財産は原則的に処分の対象になります。

- 設備

- 什器

- パソコン(2台目以降)

- 工具類

- 在庫・材料

- 自動車・バイク

- 不動産(営業所・倉庫・工場など)

- 売掛金

- 貸付金

- 事業用の保険

- 賃貸物件の敷金

- 有価証券

- 出資金

これらは、裁判所に差押禁止財産または自由財産として認められれば、手元に残せる可能性もあります。

しかし、実際に認めてもらうには特別な事情が必要となるでしょう。

事業自体が売却されることがある

事業自体に価値があると判断されたときには売却され、換金される可能性があります。

売却されると事業自体は残りますが、債務者(借りた側)は事業主としての権限もなくなり事業を継続できなくなります。

売掛金

売掛金は以下のように業務を請け負って取引先から回収するタイミングによって処分の対象になるかどうかが決まります。

- 破産手続開始決定前に業務を請け負い、売掛金を回収した場合

- 破産手続開始決定前に業務を請け負い、売掛金は未回収の場合

- 破産手続開始決定後に業務を請け負った場合

この場合は、売掛金は現金か預貯金として扱われます。

したがって、現金は99万円以下、預貯金は20万円以下であれば手元に残せます。

この場合、取引先などから売掛金の請求をする権利は処分の対象になります。

現金や預貯金などの財産が債務者にない場合は、「自由財産の拡張」を裁判所から認められれば、売掛金を手元に残せます。

ただし、「自由財産の拡張」を認められるのは、売掛金の一部だけの場合もあるので注意が必要です。

この場合売掛金を回収できているかどうかに関係なく、自由財産の新得財産に該当するため、処分の対象になりません。

ただし、破産手続開始決定後に売掛金が発生した場合でも、破産手続き前に発生の原因があれば「将来の請求権」として処分の対象になる可能性もあります。

-

自己破産すべきか無料相談する

- 何度でも

相談0円 - 24時間

365日受付 - 全国対応

- 何度でも